痛み・不快感・鎮痛

脳の特定部位の電気刺激により、痛み、不快感、鎮痛を引き起こすことができます。

痛みは視床と島皮質、不快感は島皮質や大脳辺縁系、鎮痛はβ-エンドルフィン系の電気刺激で生じることが確認されています。

これを悪用すると、医者では解決できない原因不明の痛みに個人を苦しませることも可能になると思われます。

目次All_Pages

回路

痛み

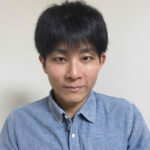

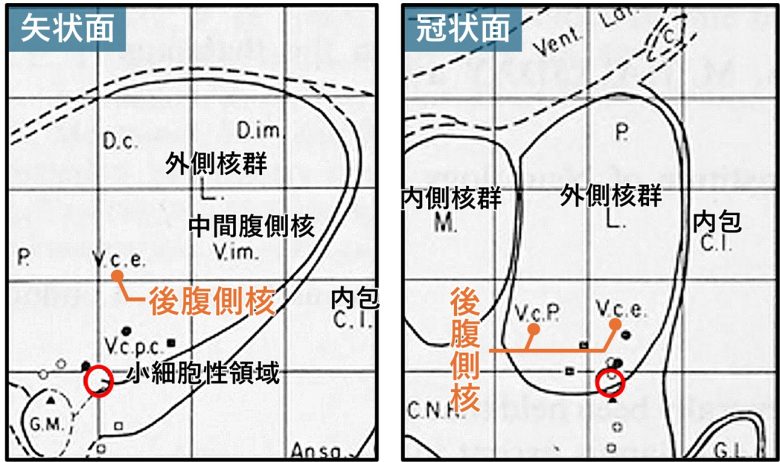

触覚・圧覚などの有害でない皮膚感覚は、脊髄視床路を通って視床の感覚中継核である後腹側核に伝達されます。(Craig 2003)

一方で、痛覚・温度感などの有害な皮膚感覚は、後腹側核の後下方領域に主に伝達され、そこからさらに、島皮質と補助的に一次体性感覚野へと伝わります。

このほか視床の背内側核の後腹側部にも伝達され、そこからは前帯状皮質へ伝わります。

これらそれぞれの皮質領域は、痛みの様々な側面を表現する小機能を持っていると考えられています。(Iannetti and Mouraux 2010)

例えば、痛みの感覚的な側面は、一次および二次体性感覚野などの脳の外側の領域で表現されます。

一方で、痛みの感情的な側面は、前帯状皮質などの脳の内側の領域で表現されます。

そして島皮質は、前帯状皮質と体性感覚野の双方から入力を受け取り、感覚と感情の両方の機能を併せ持つ、痛みネットワークの中心地です。(McBenedict et al. 2024 Apr 18)

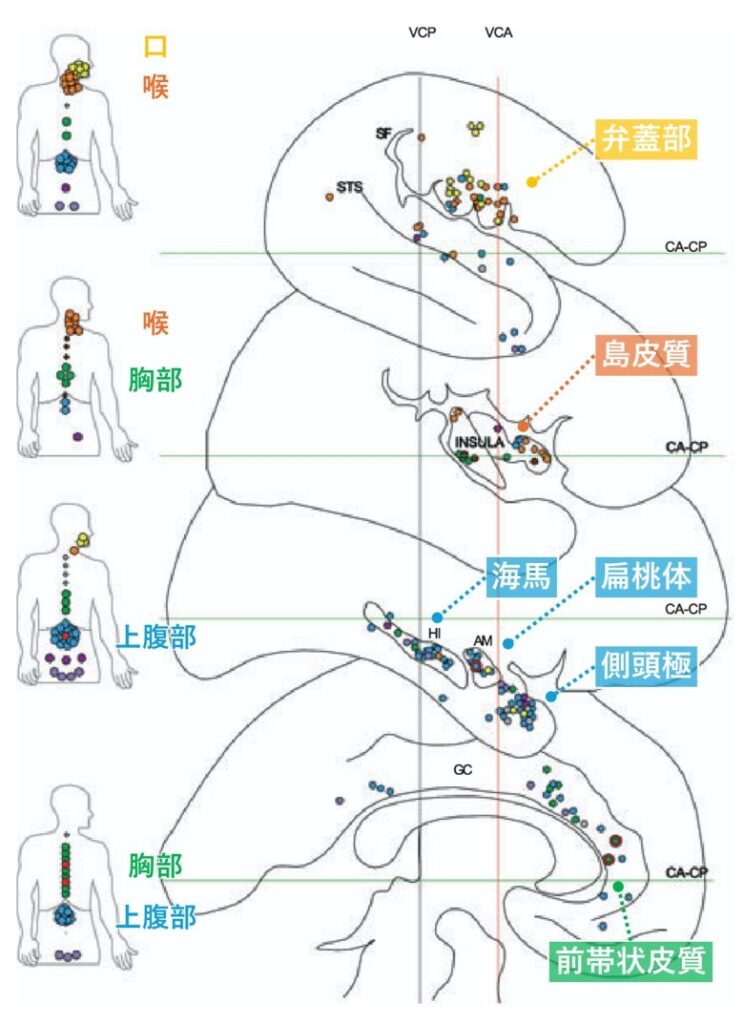

末梢から中枢神経系への痛みの経路

(Craig 2003を改変、脳画像はVanderah 2018から)

上記で説明した脳領域のうち、視床の後腹側核の後下方領域およびその近隣、島皮質の後上部とそれに隣接する二次体性感覚野の電気刺激で痛覚が生じることが確認されています。

不快感

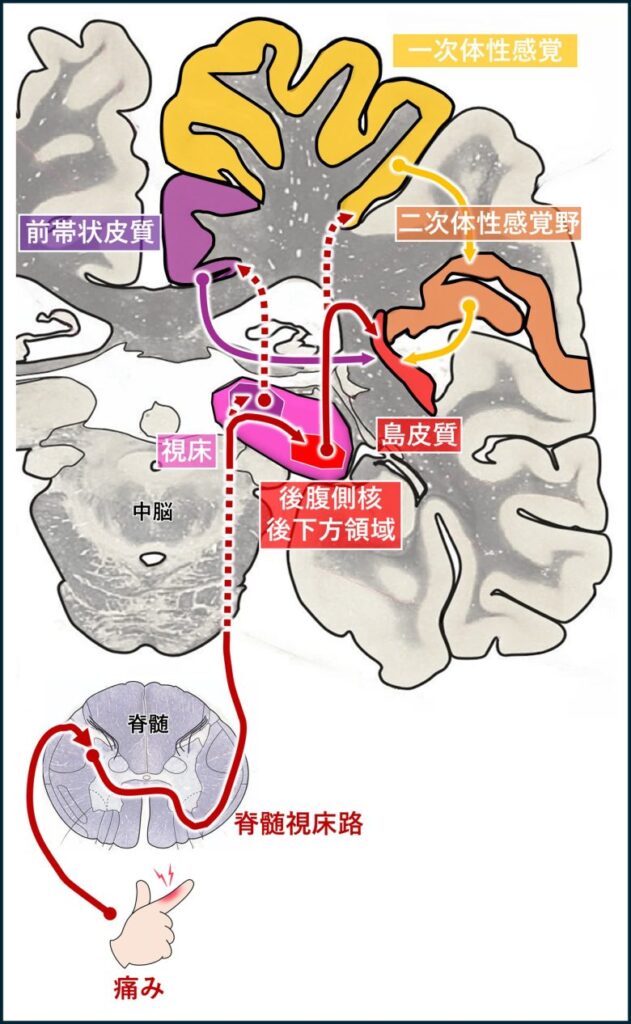

内臓情報の神経の伝達経路には大きく2つあります。(Critchley and Harrison 2013)

1つ目は、空腹、満腹、渇き、吐き気、呼吸感覚などの情報を伝達する繊維で、主に迷走神経に沿って進み、孤束核で終わります。

2つ目は、組織損傷の情報を伝達する繊維で、こちらは脊髄視床路に沿って進み、視床で終わります。

双方の内臓情報は扁桃体や前帯状皮質などの大脳辺縁系の他、島皮質へと中継されます。

末梢から中枢神経系への内臓情報の経路。ただし弧束核と視床からの経路は単純化。詳しくは引用元参照。

(Critchley and Harrison 2013を改変、脳画像はVanderah 2018から)

また島皮質は、多くの形の嫌悪感を知覚し、経験することに深く関与していると考えられています。(Chapman and Anderson 2012)

島皮質の前部は人間が嫌悪感を感じた時に活性化する領域です。(Wicker et al. 2003)

この島皮質の前部を電気刺激すると、人間では腹痛や吐き気、胃のむかつきと言った内臓の不快感が生じ、サルでは食物に対する嫌悪反応が生じることが確認されています。

また、大脳辺縁系の電気刺激でも内臓の不快感が生じることが確認されています。

鎮痛

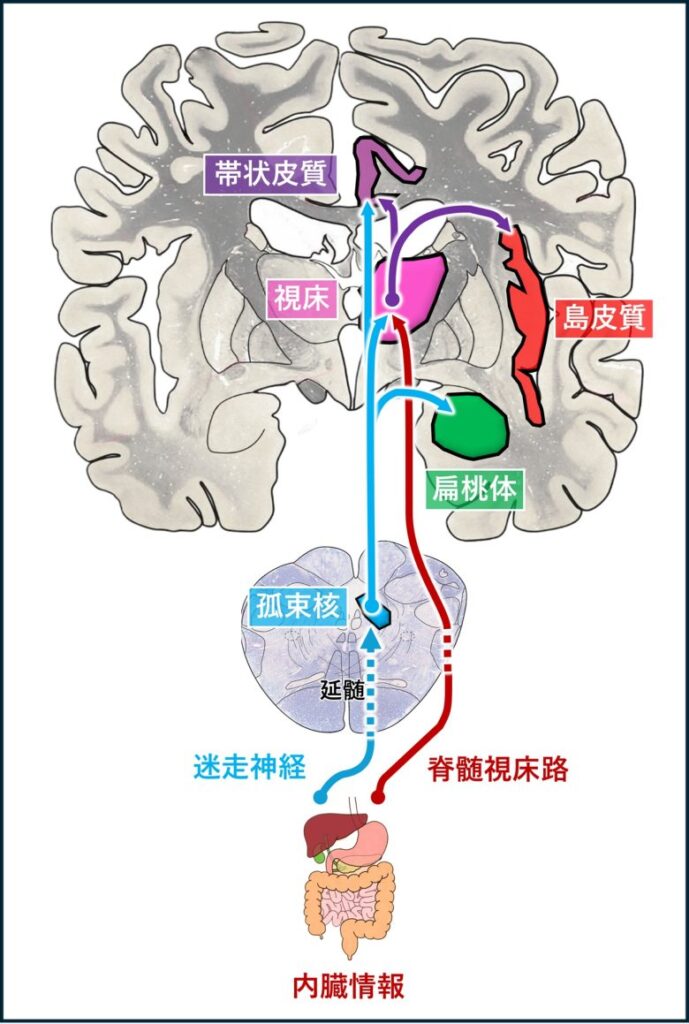

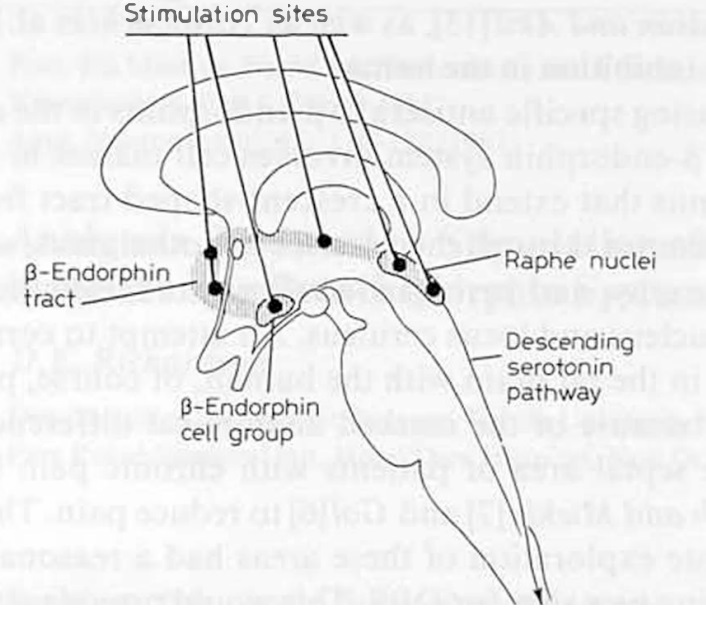

β-エンドルフィンは脳内に存在する神経伝達物質で、モルヒネのような鎮痛効果をもち、末梢と中枢神経系の両方に作用します。(Sprouse-Blum et al. 2010)

β-エンドルフィン系には視床下部の基底部の細胞集団が関与しており、視床下部前部、中隔領域、脳室周囲灰白質、中脳水道周囲灰白質まで広がっています。(Bloom et al. 1978, Richardson 1982)

β-エンドルフィン系の脳領域

(Richardson 1982を改変、脳画像はVanderah 2018から)

これらのβ-エンドルフィン系の脳領域を電気刺激すると、人間と動物の双方で鎮痛作用が生じることが確認されています。

中でも中隔野と脳室周囲灰白質に優れた鎮痛作用がみられています。

痛み

視床の感覚中継核である後腹側核の後下方領域とその近隣の電気刺激で、痛覚が生じることが示されています。

また島皮質の後上部と隣接する二次体性感覚野の電気刺激でも、痛覚が生じることが示されています。

視床

ドイツの研究

ドイツの病理学者ロルフ・ハスラーは、視床を電気刺激すると、身体の様々な部位に痛覚が生じることを発見しました。(Hassler and Riechert 1959)

電気刺激は疼痛軽減のための視床の電気凝固術の術中に行われ、全ての症例で痛みは視床の後腹側核の下方領域から得られました。

刺激周波数が20 Hz未満の場合、身体の一部にリズミカルな痙攣が起こりましたが、痛みは生じませんでした。

刺激周波数がそれより高くなると痛みを伴う感覚異常が生じ、最も強い痛みは電気凝固中に生じました。

女性患者L.O. 氏は梅毒を患っており、顔の左側に激しい痛みを伴う帯状疱疹に苦しんでいました。

25 Hzの低周波で右視床を電気刺激すると、説明の難しい感覚が顔面に生じ、50 Hzの高周波では左の顔面に激しい痛みが生じました。

この領域を電気凝固すると、左の顔面に数秒間の激しい痛みが生じましたが、その後鎮痛効果がみられ、患者は痛みから完全に解放されました。

女性患者G. P. 氏は顔の左側に三叉神経痛を患っていました。

1~8 Hzの低周波での右視床の電気刺激では左側の顔面上部が痙攣し、8~50 Hzの高周波では左の上唇と頬部に痛みが生じました。

この領域の電気凝固すると最大級の痛みが生じ、患者は叫び、左側の顔が歪みました。

その後、患者は凝固中に顔の左側に痛みを感じ、左側の体全体に広がったと申告しました。まるで氷室の中にいるような感覚でした。

手術が終わると、患者は三叉神経領域の痛みから完全に解放されました。

男性患者B. H. 氏は外傷による左大腿部の切除後、左脚の幻肢痛に苦しんでいました。

主な痛みの部位は、母指球、足の指、かかと、ふくらはぎで、足の指が母趾球の皮膚に食い込んでいるように感じられました。

低強度の右視床の電気刺激では断端のみが痙攣し、刺激強度が増すと左肩と左顔面も痙攣しました。

より高強度で数十秒間にわたって視床を電気刺激すると、幻肢痛が生じました。

この領域を電気凝固すると、幻肢と左半身全体に激痛が生じましたが、3回目の凝固で幻肢痛は完全に消失しました。

男性患者P. G. 氏は膝への銃弾による負傷と壊疽により右大腿部を切断しました。それから十数年後に残存する大腿骨を骨折した時、幻肢痛を伴わずに断端が非常に痛むようになりました。

4 Hzあるいは8 Hzの低周波で左視床を電気刺激すると、刺激リズムで断端、右腕、顔の右側が痙攣しました。

また、右半身、特に腕と顔に、痛くないが電気が走るような感覚が生じました。

25 Hzまたは50 Hzの高周波の刺激では、右半身、特に右腕にけいれんを伴う激しい痛みが生じ、より程度は低く顔の右側にも痛みが生じ、さらに断端が活発にけいれんしました。

患者は、この痛みを灼熱感ではなく、電撃的なけいれんと表現しており、断端に自然に生ずる痛みとは異なりました。

この領域を電気凝固すると、右半身に激痛が生じ、患者は泣き叫びました。

9回目の凝固後、断端を含む体の右側全体で痛覚鈍麻から鎮痛が観察され、断端の自発痛はなくなりました。

度重なる凝固のためか、患者は左視床の後腹側核に脳出血を起こしており、肺合併症により術後12日目に死亡しました。

イギリスの研究

ロンドンのクイーンスクウェア病院では、パーキンソン病の患者への治療として、視床破壊術が適用されました。(HALLIDAY and LOGUE 1972)

その術前に視床を電気刺激する実験が行われ、先行する研究同様、主に視床の後腹側核の下方領域から痛みが誘発されました。

この感覚は、局所的な鋭い痛み、鈍い痛み、灼熱痛など、患者によってさまざまに表現され、他の場所を刺激したときに遭遇するうずきとは区別されました。

痛みを引き起こす閾値の強度は0.01- 0.03 mAという極めて低いものでした。

痛覚が誘発される領域はかなり限られているようで、少なくとも閾値の強度では、わずか2 mm程度であることがわかりました。この領域の上下では、うずく感覚だけが誘発されました。

1人目の患者では、視床の電気刺激により喉の奥に灼熱感が生じました。

そこから3 mm外側の地点では左腕と指にうずく感覚が生じ、親指と人差し指に最も顕著でした。

2人目の患者では、視床の電気刺激により左手首に鋭い痛みの感覚を引き起こしました。

刺激強度が増すにつれて痛みはより強くなり、患者は小さく泣き声を上げました

そこから2 mm上部の地点では左腕にうずきが生じ、小指で最大になりました。患者は、これは痛くないと断言しました。

3人目の患者では、視床への電気刺激で中指にうずきが生じました。強さが増すにつれて灼熱感を帯び、さらに強くなると、痛みを伴う不快な灼熱感へと変化しました。

そこから0.5 mm下部の地点では中指にうずきが生じ、刺激が強くなるにつれて、親指を除く4本の指すべてにうずきが広がりました。さらに強い刺激では、5本の指すべてと手首にうずきが生じました。

4人目の患者では、視床への電気刺激で主に右手の小指に痛みが生じ、また中指と薬指にも及び、しびれを伴いました。

刺激の強さを上げると、しびれるような痛みが手全体に広がりました。

そこから3 mm下部の地点では右肩にかすかな熱感が生じました。刺激を強くすると、熱感は右かかと、背中、右肩へと広がりました。

カナダの研究

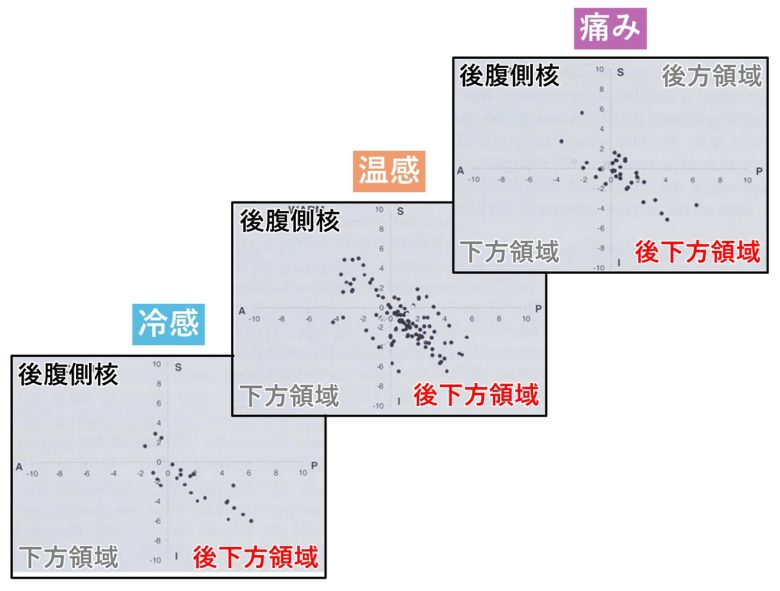

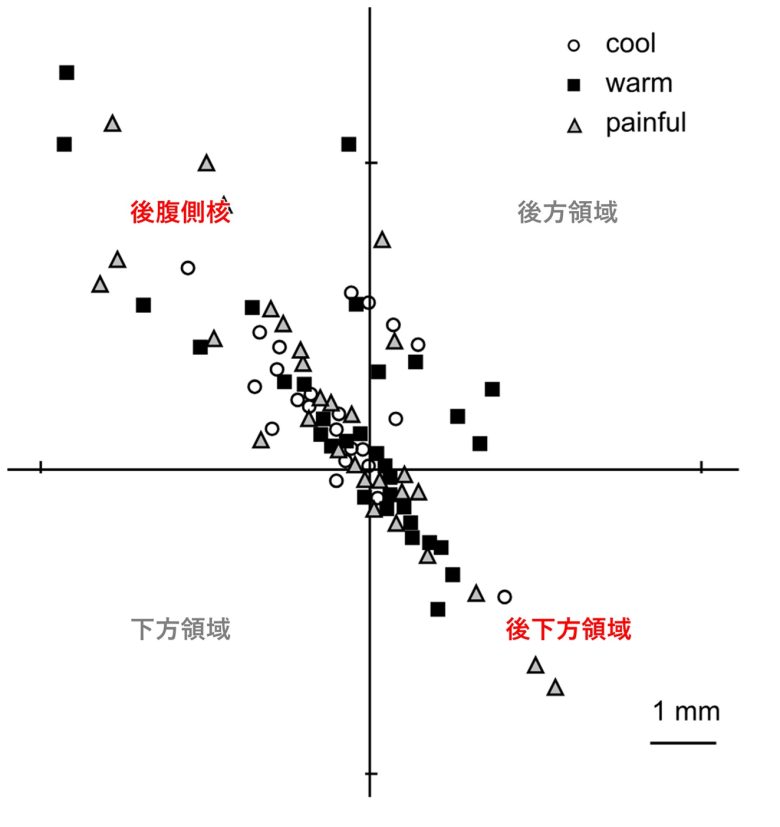

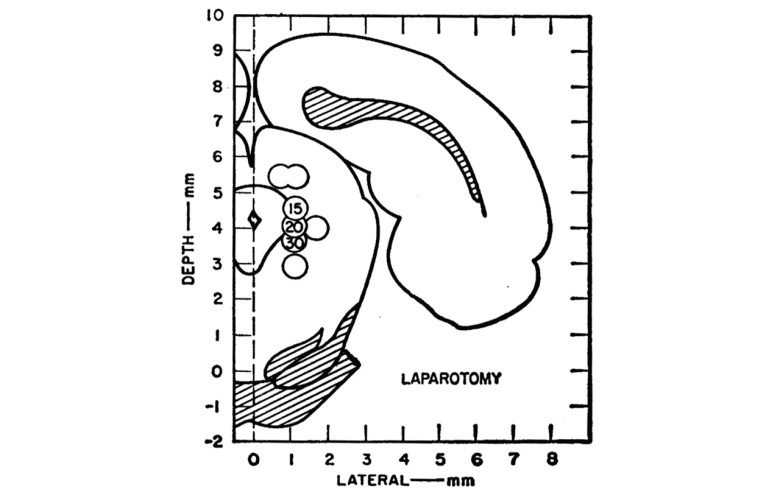

トロント大学の研究グループも、視床の後腹側核の下方領域の電気刺激で痛みが生じることを裏付けました。(Dostrovsky et al. 1992)

対象は視床破壊術を予定する運動障害と慢性疼痛の患者で、術前に視床の電気刺激の実験が行われました。

すると痛覚に加え温冷感が、視床の後腹側核の下方にある限定した領域から得られました。

これらの感覚は刺激とは反対側に発生し、通常は体の特定の部分に限定されました。

痛みは、焼けるような痛みや針が刺さるような痛みなどの自然な痛みの感覚、または電気ショックのような異常だが痛みを伴う感覚として表現されました。

後腹側核自体の電気刺激では、通常は痛くない皮膚感覚だけが生じました。

しかし疼痛患者においては、後腹側核の下方の領域外における痛みの発生率が高くなりました。

ある患者では、痛覚が発生した体部位が電極を進めるにつれて移動しました。電極の位置が上から下に移動するにつれ、皮膚表現は指先→下腕→上腕→肩と、下から上に移動しました。

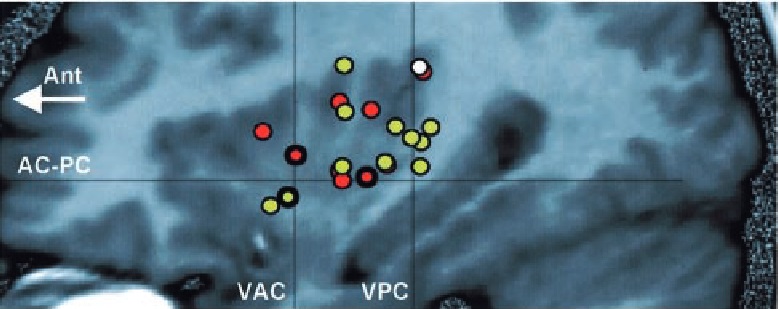

同研究グループは続いて、86名という大規模な患者集団を対象に、視床において痛覚と温度感覚を誘発する部位を詳しく調べました。(Dostrovsky et al. 2000)

するとほとんどの部位は、視床の後腹側核の下縁および後縁から1~3 mm後下方の領域に集中していることがわかりました。

いくつかのケースでは、後腹側核自体から痛覚や温冷感が誘発されました。

また、中枢性の疼痛患者では、末梢性の疼痛患者や運動障害の患者と比較して、刺激による痛みの発生率が顕著に増加しました。

アメリカの研究

ジョンズ・ホプキンス病院でも、運動障害と慢性疼痛の患者を対象に、視床の電気刺激の実験が行われました。(Lenz et al. 1993)

結果はおおむねカナダの研究と同様で、主に視床の後腹側核の後下方領域から痛覚と温冷感が得られました。

慢性疼痛患者の場合、患者が慢性疼痛を経験する体の部位における痛みの発生率が非常に高くなりました。

同病院で続いて実施された、124人という大規模な患者集団を対象にした実験では、若干異なる結果が得られました。(Ohara and Lenz 2003)

この実験では、後腹側核の後下方領域だけでなく、後腹側核自体からも同じ程度で痛みや温冷感が誘発されることが示されました。

脊髄視床路

デューク大学の医療センターでは、難治性の疼痛患者への治療として、中脳被蓋の破壊術が適用されました。(Nashold et al. 1969)

この破壊術に先立って中脳被蓋への電気刺激の実験が行われました。

被蓋の外側領域への電気刺激により、激しい痛みの他、しびれ、電撃感、灼熱感が生じました。

痛みは刺激とは反対側の体に感じられました。

被蓋の内側領域の電気刺激でも激しい痛みが生じましたが、それらは頭、首、胸、腹部などの体の中心部で感じられました。

これらの感覚の一部は、舌、歯茎、歯など口腔内にも感じられ、ある男性は口腔内の感覚とともに金属のような味を感じました。

胸部に関連する感覚は、心臓付近の領域で感じられることが多かったです。

痛みが生じた原因として、中脳被蓋を通過する、脊髄視床路などの痛みに関する神経繊維が活性化したものと推定されました。

島皮質

フランスの研究

リヨンのピエール・ヴェルテメール病院では、てんかん患者に対する島皮質の電気刺激の実験が数多く行われてきました。

同病院の研究グループは、島皮質への電気刺激が痛みが誘発することを初めて示しました。(Ostrowsky et al. 2000)

対象は14人のてんかん患者で、島皮質の後部を電気刺激すると痛覚含む皮膚感覚が誘発されました。

皮膚感覚には、腕や脚の温かさ、鼻や腕のうずきなどで、同時に両手の「皮膚がその下の組織から剥がれていく」という感覚が生じたこともありました。

痛覚は、痛みを伴う電気ショックまたはうずきで、刺激とは反対側の手や腕に生じました。

一方、島皮質の前部の電気刺激では内臓感覚および運動が誘発されました。

続く研究では患者集団を14人から43名と幅を広げ、島皮質の電気刺激で生じる皮膚感覚に焦点を当てました。(Ostrowsky 2002)

すると痛覚は島皮質の後上部から主に生じることがわかりました。

一方、痛くない皮膚感覚は島皮質の後部から広く生じました。

双方の感覚はともに刺激の反対側で発生し、体の正中線に近い場合は両側で発生しました。

誘発された痛みの質は、灼熱感、刺すような痛み、何もできなくなるほどの痛み、などと表現されました。電気ショックや放電も申告されました。

痛くない皮膚感覚は、温かさ、冷たさ、またはうずく感覚として申告されました。

赤:電気ショック、オレンジ:灼熱感、白:刺痛、青:何もできなくなるほどの痛み。

緑:うずき、赤:温かい感覚、白:冷たい感覚。

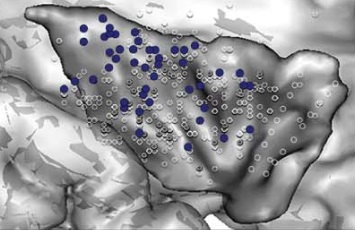

最近では222人という、さらに大規模な患者集団から得られた島皮質の電気刺激の結果が分析されました。(Mazzola et al. 2017)

島皮質から得られる反応は多彩であり、皮膚感覚、内臓感覚、聴覚、前庭感覚、言語障害、味覚、嗅覚などが生じました。

皮膚感覚は島皮質の後部から得られ、誘発された感覚全体の6割を占めました。これには痛覚、温冷感、知覚異常も含まれました。

痛くない皮膚感覚は、うずき、軽い触感、または軽い電流などの、中立的るいは不快な感覚として申告されました。

そして痛覚は、ほとんどが島皮質の後上部から得られました。

痛みの感覚を訴えた患者は全員、顔の表情や言葉による訴えなど、痛みを自発的に行動に表しました。

誘発された痛みの性質は、灼熱感、感電または電気ショックの痛み、刺すような痛み、痛いピンや針、圧迫感または引きつった感覚などと説明されました。

島皮質の後部は痛みの体部位再現性を示し、顔面領域は上肢領域より前方にあり、上肢領域は下肢領域より上にありました。

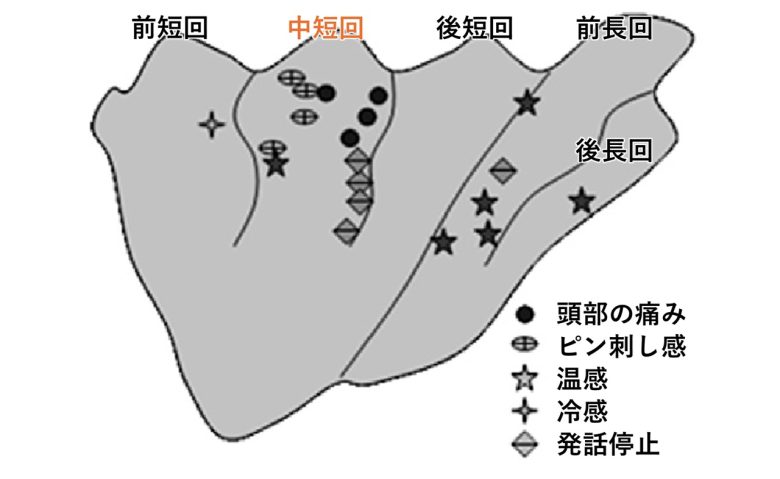

フランスのグルノーブル・アルプス大学病院では、25人のてんかん患者を対象に、島皮質の電気刺激の実験が行われました。(Afif et al. 2008)。

すると5人の患者に痛み反応が生じました。

反応の半数は頭部に生じ、もう半数は上肢、肩、体幹に生じました。後者はピンで刺されたような感覚でした。

この実験では痛みのほとんどが島皮質の中短回 (前側の領域) から生じるという、他の研究とは異なる結果が得られました。

また島皮質の後部を刺激すると、4人の患者で局所的で痛みを伴わない温感が誘発されました。

アメリカの研究

UHクリーブランド医療センターでは、5人のてんかん患者を対象に島皮質の電気刺激の実験が行われました。(Stephani et al. 2010)

すると3人の患者に皮膚感覚、内臓感覚、味覚反応が生じました。

皮膚感覚は主に島皮質の後部から得られました。

痛みは島皮質の後上部に限定した領域から得られ、「焼けるような」、「刺すような」、または単に「痛い」と表現されました。

温感は「温かい」または「熱い」感覚と表現されました。

痛くない皮膚感覚は、「うずき」、「脈打つような感覚」、「振動する感覚」、「しびれ感」などと表現されました。

皮膚感覚は常に刺激の反対側に生じました。

二次体性感覚野

フランスの研究

ピエール・ヴェルテメール病院の研究グループは、島皮質の他、二次体性感覚野の電気刺激でも痛みが誘発されることを発見しました。(Mazzola et al. 2005)

対象は14人のてんかん患者で、そのうち3名に軽度から耐えがたい程の痛みが誘発されました。

1人目の患者は、顔面上部に痛みを伴ううずきを感じ、特に左側で顕著でした。

2人目の患者は、左半身に引きつる痛みと電気が流れる感覚を訴えました。

3人目の患者は、左頬に痛みを伴ううずきと引きつりを感じ、それが急速に左半身に広がりました。

二次体性感覚野の電気刺激は島皮質と同程度に痛みを引き起こし、一次体性感覚野の電気刺激では痛みは引き起こされませんでした。

島皮質で表現される体部位は二次体性感覚野より大きく、二次体性感覚野で表現される体部位は一次体性感覚野のものより大きくなる傾向にありました。

同研究グループは電気刺激で痛みが誘発される領域を大脳皮質全体に渡って調査しました。(Mazzola et al. 2011)

実験では164人という大規模なてんかん患者から得られた、さまざまな大脳皮質領域の電気刺激の結果が分析されました。

すると痛みが生じる部位は、地形的に連続している、二次体性感覚野の内側部分と島皮質の後上部にのみ集中していることがわかりました。

他の皮質領域では痛みは誘発されませんでした。

両領域で、患者が痛みの性質を表すために使用した用語は似ていました。これらは、灼熱感、感電または電気ショックのような痛み、刺すような痛み、痛いピンや針、圧迫感または引きつった感覚、などでした。

痛みの強さも両領域で同程度でした。

痛みの感覚を訴えた患者は全員、痛みの表情、叫び声や泣き声などの言語による訴え、刺激を避ける動作、顔面蒼白や紅潮などの自律神経系の変化など、痛みを自発的に行動に表しました。

痛みはほとんどの場合、刺激の反対側に現れましたが、顔や胴体など、体の正中線に近い部分に痛みがある場合には、同じ側または両側に現れることもありました。

不快感

島皮質の前部の電気刺激で内臓の不快感が生じることが示されています。サルを使った実験では同領域の電気刺激で食物への嫌悪反応が生じました。

また扁桃体、前帯状皮質、海馬など大脳辺縁系の電気刺激でも、内臓の不快感が生じることが示されています。

島皮質

カナダの研究

モントリオール神経科学研究所の神経外科医ワイルダー・ペンフィールド博士は、島皮質の電気刺激で内臓感覚と皮膚感覚が生じることを発見しました。(PENFIELD and FAULK 1955)

内臓感覚は、腹部が「何か変な感じ」、または「ゴロゴロする」「転がる」「痛み」「吐き気」「引っ掻き」、あるいは単に「感覚」、などと患者によって様々に表現されました。

皮膚感覚は、「うずき」「温かさ」「しびれ」「圧迫感」「振動」「ショック」、あるいは単に「感覚」、などと患者によって様々に表現されました。

フランスの研究

リヨンのピエール・ヴェルテメール病院の研究グループは、14人のてんかん患者を対象にした実験で、上述の発見を裏付けました。(Ostrowsky et al. 2000)

内臓感覚は島皮質の前部の電気刺激で生じ、皮膚感覚は島皮質の後部の電気刺激で生じました。

内臓感覚は吐き気、上腹部の圧迫感、喉の感覚などと表現され、首を絞めつけられるような非常に不快な感覚が生じることもありました。

またその他の反応として、幻味 、幻聴 、幻嗅、幻視、言語障害がみられました。

また同研究グループは、島皮質から得られる内臓感覚は、嫌悪感と関連があることを示しました。(Krolak‐Salmon et al. 2003)

実験では13人のてんかん患者を対象に、恐怖、嫌悪、幸福、驚き、無表情という人間の感情的な表情を見たときに活性化される島皮質の領域を調べました。

すると4人の患者で嫌悪的な顔の表情を見たときに、島皮質の前部が活性化しました。

この同じ領域を電気刺激すると、不快な内臓感覚や知覚異常が生じました。

2人は喉の不快な感覚が口、唇、鼻にまで広がったと申告しました。痛みはありませんでしたが、「耐え難い」と表現されました。

3人目の患者は、最も深い電極接点を刺激した際に、反対側の手に知覚異常を訴えました。この接点は島皮質ではなく、その下の白質にありました。

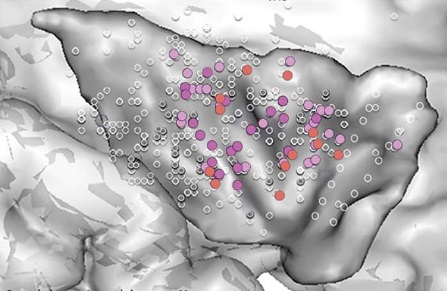

最近では222人という大規模な患者集団から得られた、島皮質の電気刺激による様々な反応が分析されました。(Mazzola et al. 2017)

内臓感覚は皮膚感覚に次いで多くみられた誘発反応で、皮膚感覚が得られた領域よりも前方の領域から得られました。

主に生じたのは喉・胸・腹部を締め付けられる不快な感覚で、単なる不快感から、息ができなくなるような恐ろしい感覚まで、その程度は様々でした。

吐き気、流涎、顔面紅潮、失神、息切れ、尿意、手汗などの自律神経症状も現れました。

その他、胸部や腹部の締め付け感に、不安感や恐怖感を伴うこともありました。

軽度の不安から真正なパニックまで様々で、不安だけが単独で現れたケースもありました。

薄いピンク:締め付け感覚、濃いピンク:自律神経症状、橙色:精神症状。

アメリカの研究

UHクリーブランド医療センターでは、5人のてんかん患者を対象に島皮質の電気刺激の実験が行われました。(Stephani et al. 2010)

すると3人に皮膚感覚と内臓感覚と味覚反応が得られました。

内臓感覚は、皮膚感覚が得られた領域よりも前方の領域から得られました。

内臓感覚は「吐き気」、「喉に何かがある」、「胃が振動する」、または単に「腹部の感覚」と表現されました

味覚は島皮質の中央部から誘発されました。

多くの場合、これらは「まずい」「不快な」「吐き気を催すような」味として表現される不快な現象であり、「金属的な」または「アルミニウムのような」と表現されることもありました。

イタリアの研究

イタリアのパルマ大学の研究者は、サルを使った島皮質の電気刺激の実験を行いました。(Caruana et al. 2011)

2匹のアカゲザルの島皮質の前部に電気刺激を与えると、嫌悪反応が生じました。

電気刺激の効果は、サルが食べ物を口に運んでいるときと、噛んでいるときの2つの異なる自発的な摂食の瞬間にテストされました。

どちらの場合も、サルは餌を拒否しました。

前者の例では、食べ物を手に持った状態で刺激が始まると、サルはたとえそれが一番好きな食べ物であっても、すぐに餌を投げ捨てました。

後者の例では、食べ物が口の中にある状態で刺激が始まると、サルは食べ物を吐き出しました。

大脳辺縁系

アメリカの研究

アメリカ国立衛生研究所のジョン・ヴァン ビューレン博士は、てんかんの患者を対象に、側頭葉への電気刺激で得られる腹部の感覚を調査しました。(Van Buren 1963)

刺激によって生じた感覚に、実際の胃の蠕動 (不随意の消化運動) が伴うこともありました。

患者 W.A. 氏は左海馬に電気刺激を受けました。

すると胃に「ムカつき」が生じ、嚥下を繰り返しました。患者の顔面は紅潮し、すぐには応答しませんでした。吐き気は刺激後5~10分間続きました。

ムカつきには鮮明な思考が伴い、彼は自宅近くの小川にかかる橋のことを考えていたと発言しました。

別のセッションでは、同じ部位の電気刺激で患者は胃のムカつきを訴えました。5秒後、呼吸が停止し、反応がなくなりました。10秒後には徐脈が現れ、脈拍数は毎分92回から48回に低下しました。

その後、2分間続いた自動症の後、彼はてんかん発作を起こしました。

患者M. B. 氏は右扁桃体に電気刺激を受けました。

すると彼は「いつでも発作が起きそうな感じがする。胃に何か感じる」と訴えました。

そして、「空気中に味のする臭いが感じられる」と付け加えました。その臭いの性質を尋ねると、「いや、悪臭ではない」と答えました。

患者R.G. 氏は、右扁桃体の同じ部位に5回の電気刺激を受けました。

すると3回の刺激で、感覚は「発作前のような悪心」、「鼻の気持ち悪さ」、「新しい胃のムカつき」として申告されました。

他に報告された感覚としては、「鼻の振動」と「左太ももの震え」がありました。

患者G. L. 氏は右海馬に電気刺激を受けました。

すると10回中9回、刺激により上腹部に感覚が生じました。

彼女はその感覚を「胃」の中にある「蝶々」のような感じだと表現しました。また、刺激を受けるたびに「めまい」の感覚があったとも報告しました。

この間、胃の蠕動は徐々に規則的になり、振幅も大きくなっていきました。

患者G. T. 氏は右海馬に電気刺激を受けました。

刺激により、彼は「今、胃におかしな感じがする」と申告し、これには呼吸が遅くなることと食道の蠕動を伴いました。

続く刺激を受けて、彼は「今、胃にそれが感じられる。大きくなってると感じる。その直前には、本当に頭がくらくらする感じがした」と述べました。

フランスの研究

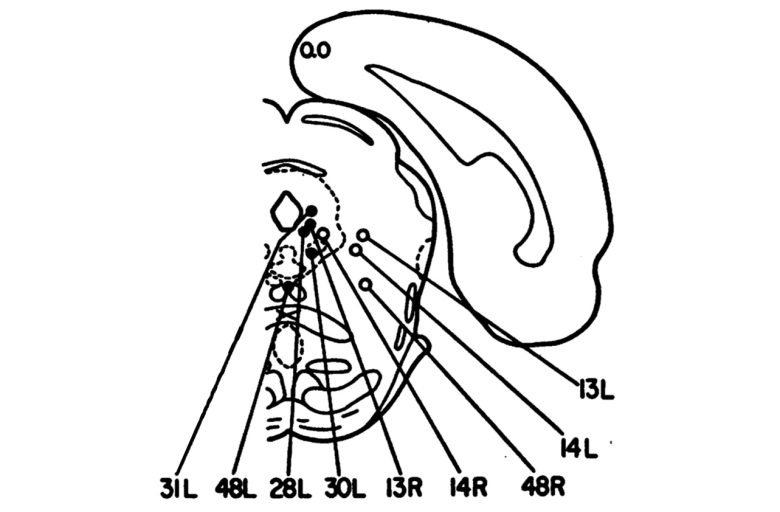

フランスのグルノーブル大学病院では、内臓感覚を誘発する脳の領域の包括的なマッピングが実施されました。(Mulak et al. 2008)

実験では339人という大規模なてんかん患者から得られた、様々な脳領域への電気刺激の結果が分析されました。

すると島皮質とそれを覆う弁蓋のほか、大脳辺縁系から多くの内臓感覚が得られることがわかりました。

内臓感覚には温感、不快感、締め付け感、痛み、吐き気、電気ショック 、幻味などがあり、痛みは胃や食道に生じました。

他には、胃がもつれた感覚や空腹感、重さ、漠然とした感覚、虫が這う感覚、刺すような感覚、うずく感覚なども申告されました。

これらの反応は上腹部で最も頻繁に発生し、次いで胸部、喉、口、下腹部の順でした。

刺激部位に応じて、感覚が生じる内臓部位は異なりました。

上腹部の感覚を誘発したのは、頻度の高い順に、側頭極、海馬、前帯状皮質、扁桃体でした。

胸部の感覚は前帯状皮質から最も多く誘発されました。

前帯状皮質の刺激は、おそらく食道狭窄に関連していると考えられる、胸痛が誘発されました。

口と喉の感覚は、島皮質とそれを覆う弁蓋から最も多く誘発されました。

島皮質の刺激は、不快な狭窄を特徴とする喉の感覚を誘発し、しばしば喉の知覚異常を伴いました。

島皮質では喉と胸部の感覚が多い。

扁桃体、海馬、側頭極では上腹部の感覚が多い。

帯状皮質では胸部と上腹部の感覚が多い。

これらの内臓感覚には、不安、流涎、嚥下、会話困難、声変わり、紅潮、頻脈、頭部の脈動、知覚異常、鳥肌、震え、めまい、視覚障害、非現実感などが伴うこともありました。

リヨンのピエール・ヴェルテメール病院の研究グループは、脳における内臓感覚と感情反応の関連性を調査しました。(Soulier et al. 2022)

実験では203人という大規模なてんかんの患者集団から得られた、様々な脳領域への電気刺激の結果が分析されました。

すると内臓感覚と感情反応が、島皮質・弁蓋と大脳辺縁系という、共通した領域から誘発されることが示されました。

内臓感覚は腹部、胸部、喉に局在しており、患者は腹痛、上腹部の感覚、腹部の不快感、喉の締め付け感、胸部の感覚などを経験しました。

これらは扁桃体から最も頻繁に得られ、次いで島皮質、弁蓋部、海馬、海馬傍回と続きました。

感情反応は不安感、恐怖感、悲しみで構成され、女性でより頻繁に誘発されました。肯定的な感情や陽気さは引き起こされませんでした。

これらは主に扁桃体、前帯状皮質、海馬から得られましたが、島皮質の前部と前頭弁蓋からも得られました。

興味深いことに、刺激によって引き起こされた感情的反応の半分は、上腹部の感覚、喉と胸部の締め付け感、腹部の不快感、腹痛、紅潮、吐き気などの内臓感覚と関連していました。

鎮痛

中隔野、脳室周囲灰白質、水道周囲灰白質など、β-エンドルフィン系の脳領域の電気刺激で鎮痛作用が生じることが確認されています。

中隔野

人間

テュレーン大学の精神科医ロバート・ヒースは、中隔野への電気刺激を受けた疼痛患者が、激しい苦痛から解放されることを発見しました。(Heath and Mickle 1960)

対象は6人の難治性の疼痛患者で、4人はかなり進行した転移性がんで、2人は重度の関節リウマチで、投薬での鎮痛に失敗していました。

中隔野の電気刺激の効果は実に驚くべきものでした。

患者はすぐに痛みが和らぎ、気分が良くなり、笑顔になり、明るくなり、表情も変わりました。

1回の電気刺激の効果は最大2~3日間持続しました。

リウマチの患者の1人は、非常に長期間持続する効果を得ました。合計3回の中隔野の電気刺激を受け、それ以降は激しい痛みはなくなりました。

骨粗鬆症のため多少の不快感は残りましたが、関節が熱く腫れて赤くなることはありませんでした。

もう1名のリウマチ患者は拘縮がひどく、長い間動けませんでした。

刺激を受けている間は関節が緩み、自転車をこぐように動かすことができました。

しかし、その効果は短期間でした。効果は一日の大半にわたって続き、その後再び刺激を受けなければなりませんでした。

スペインの神経生理学者のホセ・デルガドも、中隔野の電気刺激によって鎮痛作用が生じることを示しました。(Delgado et al. 1972, Obrador et al. 1974)

ある男性患者は交通事故で左腕神経叢を損傷して、左腕が麻痺して耐え難い幻肢痛が出現しました。

中隔野への電気刺激により、痛みの著しい緩和がすぐにみられ、さらに看護師や他の患者に対する以前の敵対的な反応が消失しました。

電極は1年半以上に渡って長期的に設置され、電気刺激が週に3~5回行われました。

患者は装置に不快感を感じておらず、自宅で暮らし、仕事に戻り、社会に復帰することができました。

別の男性患者は外傷後の顔面痛に苦しんでおり、様々な治療を試しましたが全て失敗していました。

この患者も継続的な脳電気刺激による疼痛治療を受けました。

視床の正中中心核-束傍核複合体への電気刺激は、ごく短時間の鎮痛効果をもたらしました。

視床枕核への電気刺激は、数時間にわたる痛みの著しい軽減をもたらしました

中隔野への電気刺激は、幸福感やくつろぎという感情的な変化をもたらし、最大18時間の痛覚緩和をもたらしました。

中隔野と視床枕核の刺激を組み合わせると、痛みの緩和が2日間持続することもありました。

ある女性患者は進行がんを患い広範囲に及ぶ悩まされ、毎日数回のモルヒネ注射を必要としていました。

彼女もがんで亡くなるまでの3か月間、継続的な脳電気刺激による疼痛治療を受けました。

中隔野の電気刺激は幸福感とくつろぎをもたらし、時には数時間続きました。

視床の正中中心核の電気刺激は、一時的に痛みが消失し、心地よい虚無感とともに、眠気を催しました。

中隔野と正中中心核の刺激を組み合わせると、痛みを1~2日間制御できる場合もありました。

これらの脳刺激は、軽度の鎮痛剤と併用することで、末期がん患者の激しい痛みを抑えるのに十分でした。

テキサス州の退役軍人局の医療施設において、疼痛治療のため、6人の末期がんの患者に中隔野への電気刺激が施されました。(Gol 1967)

一つの症例では完全な痛みの緩和がみられ、もう一つの症例では部分的な緩和が認められました。

43歳の男性は、肺がんから発生したと思われる転移性がんから、重度の苦痛に苦しんでいました。

中隔野への電気刺激を開始すると、すぐに反応がみられました。患者は痛みを感じないと述べ、刺激を受けている間は快適でした。

さらに、患者ははるかに意識がはっきりしているように見えました。彼は笑顔を見せ、明瞭に会話することができました。

刺激装置を使用している間、患者は覚醒時にはキビキビして活動的で、はっきりと話し、見当識も良好で、明るく、痛みをまったく訴えませんでした。

患者は夜も満足に休むことができました。

刺激は1日おきに約3週間続けられ、この期間中、患者は繰り返し痛みの顕著な緩和を得ました。

患者が腫瘍性疾患による肺炎で死亡するまで、麻薬は必要ありませんでした。

他の4人の患者では効果がみられませんでしたが、この研究では周波数が2000 Hzから5000 Hzという、かなり特殊な刺激法が採用されていた点に留意する必要があります。

ブエノスアイレス大学の研究者は、中隔野の電気刺激によって、最大10年という非常に長期間に渡る疼痛緩和に成功しました。(Schvarcz 1993)

対象は19人の神経性の疼痛患者で、12人に中隔野の電気刺激による痛みの軽減がみられました。

6人では75%を超える大幅な痛みの緩和がみられ、6人では50~75%の中程度の痛みの緩和がみられました。

追跡期間は0.5年から10年の範囲でした。

やや高強度の刺激は、温かさを感じさせ、幸福感やくつろぎをもたらしました。

動物

ノートルダム大学の研究では、中隔野への電気刺激がラットに鎮痛作用をもたらすことが示されました。(Breglio et al. 1970)

まずケージに中隔野を電気刺激する棒を設置し、ラットに脳を自己刺激することを学習させました。

続いて、自己刺激を行ってる時とそうでない時にラットに肢の電気ショックを与え、ラットが見せた驚愕反応を比較しました。

するとラットが中隔野の自己刺激を行っている時は、肢ショックに対する驚愕反応の回数が顕著に減少し、肢ショックに対する驚愕反応の程度も減少しました。

試験は数日にわたって行われましたが、3日目以降はラットに肢ショックに対する耐性がついてしまい、中隔野の自己刺激による痛覚軽減の効果を確認できなくなりました。

痛み反応の減少

水道周囲灰白質

動物

スタンフォード研究所 (現SRIインターナショナル) は、ラットの水道周囲灰白質の周辺部の電気刺激で、強力な鎮痛効果が起きることを発見しました。(Reynolds 1969)

水道周囲灰白質の周辺部に電気刺激をうけたラット8匹のうち、3匹で鉗子による肢への圧力に対する嫌悪反応が消失しました。

次いでこの3匹は脳刺激を受けながら開腹手術を受けました。

手術中、ラットは仰向けの姿勢で固定されました。

腹部の皮膚、筋肉、および腹膜を切断し、十分に引っ張り、腹腔を視認できるようにしました。

その後、創傷クリップで切開部を閉じました。

いずれの外科処置も一切の嫌悪反応を生じませんでした。

手術後、脳刺激は停止されました。数分間、皮膚の鎮痛効果がいくらか残存していましたが、鉗子による圧迫に対する強い嫌悪反応は 5分以内に完全に回復しました。

これを受けて、UCLAの研究グループは鎮痛作用のある部位を、ラットの脳幹から間脳にかけて広く探索しました。(Mayer et al. 1971)

すると鎮痛をもたらす部位が、中脳被蓋、視床、視床下部などより広い領域に存在することがわかりました。

しかし鎮痛をもたらす電極が最も集中していたのは水道周囲灰白質であり、先行する研究を補強する結果となりました。

19点の電極接点のうち7点の刺激で、尾への電気ショックに対して完全な鎮痛効果がありました。

組織損傷を引き起こす尾部ショックでさえ、脳刺激中または直後に与えられた場合には、観察可能な反応は引き起こされませでした。

また23点の電極接点のうち3点の刺激で、ラジオペンチでの激しいつねりに対して、少なくとも 1本の肢または尾に完全な鎮痛効果がありました。

つねりに対して無反応であることが示された4匹のラットを用いて、他の形態の侵害刺激に対する反応性を検査しました。

熱刺激は、水ぶくれができるほど長時間皮膚に接触させたままにしておいても、これらのラットに何の反応も起こしませんでした。

同じように、氷水の中に立っても何の不快感も引き起こしませんでした。

例えばあるラットは、氷水の浅い桶の中で後ろ足で立ったまま5分以上餌を食べ続けました。脳刺激を止めてから約30秒後、ラットは突然ペレットを落とし、桶から飛び出しました。

同研究グループはネコにおいても同様に、水道周囲灰白質の電気刺激で強力な鎮痛作用が生じることを示しました。(Liebeskind et al. 1973)

試験した26点の電極接点のうち、11点の刺激で明確かつ強力な鎮痛効果が得られました。

中脳水道周囲灰白質への電気刺激中、ネコの四肢、尾、耳を鉗子で挟みました。

通常のネコであれば激しい逃避行動や防御反応を引き起こすような強いつねり刺激を与えても、ネコに引っ込みや嫌悪といった行動は見られませんでした。

ラットで見られたものとは対照的に、これらのネコの鎮痛効果は脳刺激後に数秒以上持続することは稀で、1分以上持続することは一度もありませんでした。

残りの15点の電極部位については、強い運動反応や逃走や攻撃といった感情反応が誘発されたため、鎮痛効果を十分に検査できませんでした。

人間

動物実験の結果に基づき、ルイジアナ州の神経外科医リチャードソン博士は水道周囲灰白質の電気刺激の鎮痛作用を人間で試しました。(Richardson and Akil 1977)

疼痛治療として視床破壊術を予定していた患者が被験者として選ばれました。

65歳の男性患者は、糖尿病性壊疽により右足を切断しており、その後重度の幻肢痛に悩まされていました。

幻肢痛は手術前から痛みがあった部位に発生しました。

中脳水道周囲灰白質の電気刺激は慢性的な痛みを著しく緩和し、全体的な幸福感とくつろぎも得られました。

鎮痛作用は1分間の刺激で約10分間持続しました。

63歳の女性患者は、乳がんによる右腕神経叢の難治性疼痛に苦しんでいました。

患者は水道周囲灰白質の他、視床の後内側部と視床枕核に電気刺激を受け、すべての部位において良好から非常に良好な痛みの緩和を申告しました。

鎮痛作用は2分間の刺激で最大30分間持続しました。

66歳の男性患者は、脳卒中後に視床症候群および意図振戦を患っていました。患者は右腕と右脚を動かすと激しい痛みを感じると訴えていました。

水道周囲灰白質の電気刺激で優れた鎮痛作用が得られました。

慢性疼痛は消失し、またピン刺しに対する完全な鎮痛もみられました。この効果は胸部、顔面、そして四肢にも及び、約3~5分間持続しました。

全体的に、中脳水道周囲灰白質の電気刺激は慢性的な痛みを和らげるのに確かに効果的でしたが、眼振、吐き気、めまい、「蒸気が上がる」感覚など、多くの望ましくない副作用も生じました。

脳室周囲灰白質

人間

有害な副作用を伴う水道周囲灰白質の代替として、リチャードソン博士は脳室周囲灰白質の電気刺激による鎮痛作用を評価しました。(Richardson and Akil 1977)

被験者として8人の疼痛患者が選ばれ、2年以上の長期にわたる脳室周囲灰白質の電気刺激が行われました。

結果は非常に有望で、6人が良好、1人が普通、1人が不良と評価されました。

31歳の男性患者は、腰椎椎間板症による脚と腰の慢性的な激しい痛みに苦しんでおり、これまでの疼痛軽減の試みは全て失敗していました。

彼はこの痛みのために2年間、住宅電気技師としての仕事を続けることができませんでした。

脳室周囲灰白質の電気刺激は、完全な痛みの緩和をもたらしました。

彼は就寝時に20~30分間刺激装置を使用し、痛みの緩和は最大24時間持続しました。

手術後、彼はレンガ積みなど、肉体労働を伴う臨時の仕事をいくつか経験し、その後、電気技師として安定した職に就きました。

家族の死や失業などストレスが大きくなると痛覚が増大するようで、彼はその際、刺激装置を頻繁に使用しました。

63歳の男性は、再発性の結腸がんを患っており、直腸を切除して人工肛門を造設していました。

彼は背中と脚に広がる難治性の会陰痛に悩まされており、その痛みは深く、非常に強いと本人は表現しました。その「圧痛」のせいで、仰向けに寝ることもできませんでした。

脳室周囲灰白質への電気刺激は非常に良好な痛みの緩和をもたらし、彼は数か月ぶりに仰向けに休むことができました。

薬物は全く必要なくなり、20分間の1回の電気刺激で4~5時間痛みが軽減されました。

彼は痛みが「流れ去る」と表現しました。

高レベルの電流を使用すると、患者は驚愕反応、多少のめまい、眼振を訴え、恐怖と不安を感じました。

しかし、彼が通常使用するレベルでは、唯一の副作用は背中に温かみを感じることで、彼はそれをかなり心地よいと感じまた。

彼は手術後2か月で尿管閉塞と尿毒症により死亡しましたが、その期間中、脳刺激の有効性に明らかな低下は見られませんでした。

24歳の女性は、自動車事故で右腕神経叢の引き抜き損傷を負っていました。

彼女の腕は萎縮して過敏になっており、持続的な鈍痛があり、あらゆる感覚刺激によって急激に悪化し、痛みが「集中的」かつ強烈になりました。

脳室周囲灰白質の電気刺激を受けると、彼女の腕は「もう一方の腕とまったく同じ」ように感じられました。

緩和効果は素晴らしく、数十分の電気刺激で24時間持続しました。

彼女は痛みを感じることなく、右腕を使って新生児の娘や様々な物を運んだり支えたりすることができるようになりました。

刺激中、彼女は顔に少しうずく感覚と「冷たい感覚」を経験しました。しかし、全体的な感覚は「幸福感とくつろぎ」でした。

手術以来、患者は以前よりずっと明るく活動的になりました。

β-エンドルフィン系

β-エンドルフィン系には視床下部の基底部の細胞集団が関与しており、視床下部前部、中隔領域、脳室周囲灰白質、中脳水道周囲灰白質まで広がっています。(Bloom et al. 1978, Richardson 1982)

人間

リチャードソン博士は、9人の疼痛患者を対象に、β-エンドルフィン系の脳領域の鎮痛作用を評価しました。(Richardson 1982)

刺激部位は、視床下部、中隔野、脳室周囲灰白質、水道周囲灰白質が選択されました。

すると9人のうち8人の患者で、β-エンドルフィン系のいずれかの脳領域の電気刺激で痛みを軽減することができました。

視床下部は1人の患者で検査され、痛みの緩和がみられました。

それ以外の部位は5人の患者で検査され、どの部位でも4人に痛みの緩和がみられました。

刺激は特に中隔野と脳室周囲灰白質で効果的で、どちらも比較的軽度ないしは最小限の副作用で、著しい痛みの緩和をもたらしました。

副作用は視床下部および水道周囲灰白質で増加する傾向があり、これらは動揺視、共同偏視、知覚異常、めまい、紅潮、うずき、斜視、ピン刺し、窒息感、複視などでした。

痛みの緩和がみられなかった1人を除いて、全員の患者が継続的な脳の電気刺激のために電極を留置することを選択しました。

3人の患者は中隔野に、4人の患者は水道周囲灰白質に、1人は内包に電極を留置しました。残りの患者は脳室周囲灰白質を選択しました。

UCサンフランシスコの研究者は、水道周囲灰白質と脳室周囲灰白質への電気刺激を6人の難治性の疼痛患者に施しました。(Hosobuchi et al. 1977)

すると5人の患者が痛みの完全な緩和を申告し、1人が部分的な緩和を申告しました。

痛みが完全に軽減したと報告した人々は、痛みのレベルを0~10段階で0~1と評価し、鎮痛剤の摂取を完全にやめました。

脳刺激がない場合、筋肉内にモルヒネを投与した場合でも、平均痛みレベルは通常6~8と申告されました。

鎮痛剤なしで痛みを効果的に制御できることに加えて、すべての患者は、全身の健康の著しい向上、食欲の増進、睡眠薬なしでよく眠れることに気づきました。

3人の患者では、4~5週間以内に、電気刺激による鎮痛効果は、出力を許容限界まで上げても、急速に減少しました。

つまり脳電気刺激に対する耐性がついてしまい、さらに電気刺激は麻薬に対する耐性まで引き起こしました。

患者が刺激を1回につき1~2時間以内に制限し、刺激の合間に少なくとも3~4時間待つようにしたところ、刺激と麻薬の双方への耐性は生じなくなりました。

UCLAの研究者は、48人の疼痛患者を対象に、水道周囲灰白質、脳室周囲灰白質、視床、内包への電気刺激による鎮痛効果を評価しました。(Young et al. 1985)

患者の主観的評価では、16人は痛みが完全に収まり、19人は痛みの少なくとも50%が軽減され、13人は刺激はほとんどまたは全く効果が無かったと考えました。

部位に関しては、水道周囲灰白質と脳室周囲灰白質の刺激で最も大きな成功を収めました。

患者は、充満する温かさや幸福感など、脳室周囲灰白質の活性化によって誘発される感覚をはるかに好みました。

一方、水道周囲灰白質の刺激は、不安感、切迫した破滅感、動揺視、複視を引き起こす傾向があり、この部位を日常的に電気刺激する患者の意欲を妨げました。

水道周囲灰白質から良~優の鎮痛効果を得られた数名の患者は、このような副作用のため、痛みが最もひどいときにのみ刺激を利用していました。