恐怖

脳の特定部位の電気刺激により、人間や動物に恐怖、逃走反応を引き起こすことができます。

よく知られた部位は扁桃体、視床下部、中脳の水道周囲灰白質で、激怒・攻撃行動を誘発する部位と同じですが、詳細にみると地形的な分離がみられます。しかし恐怖は、それ以外の部位からも広く誘発されます。

またパニック発作や自殺念慮といったより危険な症状が出現することもあります。

パニック発作とは、前触れの無い突然の激しい恐怖の発作であり、自殺念慮や自殺企図との相関が知られています。(Weissman et al. 1989)

これを悪用すると、証拠を残さずに自殺にみせかけて他殺するという、極めて悪辣な犯罪行為も可能になると思われます。

目次All_Pages

回路

複数の恐怖回路

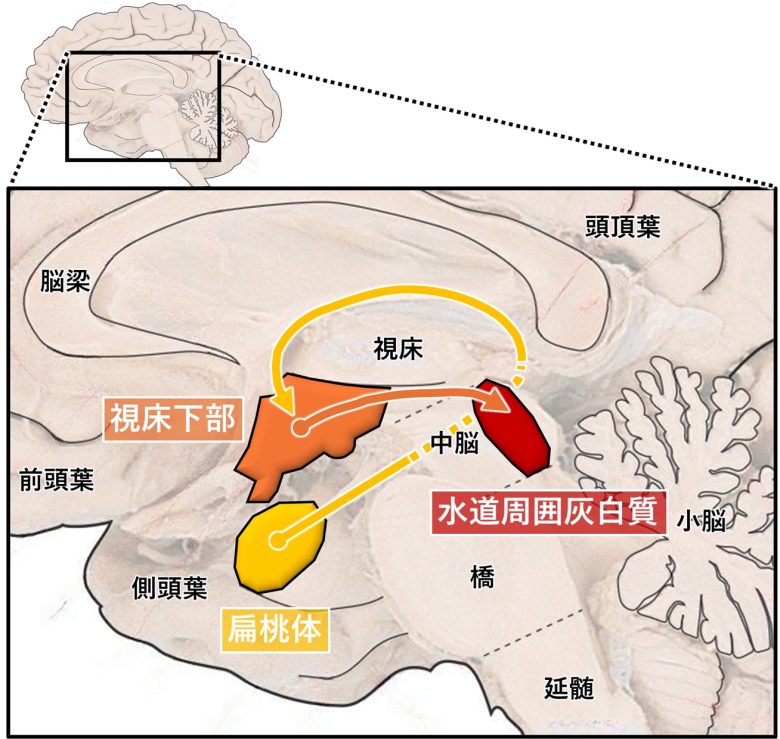

恐怖の神経回路は、扁桃体から視床下部を通り、中脳の水道周囲灰白質まで走っています。(Panksepp 1998)

恐怖に関する3つの主要な脳部位。扁桃体と視床下部と水道周囲灰白質。

(Panksepp 1998を改変、脳画像はVanderah 2018から)

これら3つの領域の電気刺激で、人間・動物の双方で恐怖反応が生じることが確認されています。

特に視床下部や水道周囲灰白質の電気刺激ではパニック発作など、非常に激しい恐怖が生じることが示されています。

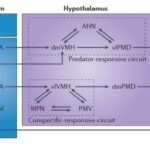

恐怖はいくつかの種類に細分化することができ、それぞれが異なる神経回路から構成されることがわかっています。(Gross and Canteras 2012)

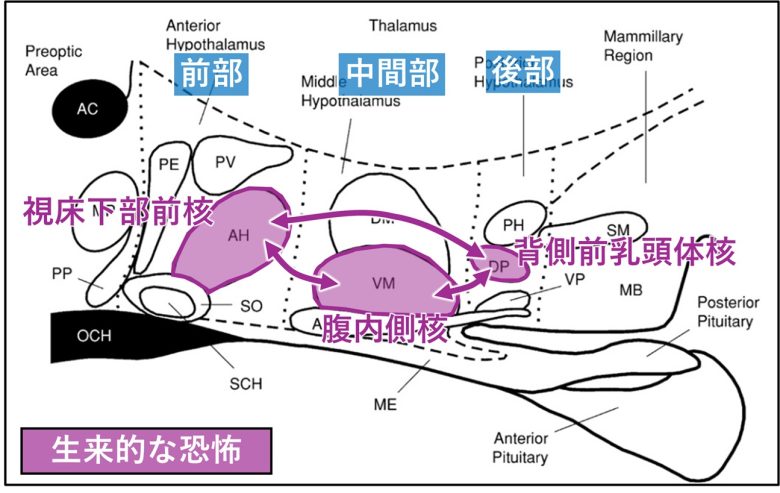

例えば、捕食者への恐怖、つまり生来的な恐怖の神経回路は、扁桃体の内側核から視床下部の腹内側核を通り、中脳の水道周囲灰白質の背側部まで走っています。

一方、痛みを連想させる刺激への恐怖、つまり学習した恐怖の神経回路は、扁桃体の外側核・基底核から中心核を通り、直接、水道周囲灰白質まで走っています。

生来的な恐怖と学習した恐怖の神経回路

(Gross and Canteras 2012を改変、脳地図はPaxinos and Watson 2009から)

動物実験では扁桃体の内側領域と外側領域の双方の電気刺激で恐怖反応が生じることが示されており、説明の通り、これは異なる種類の恐怖回路が活性化された結果と考えられます。

恐怖と激怒の分離

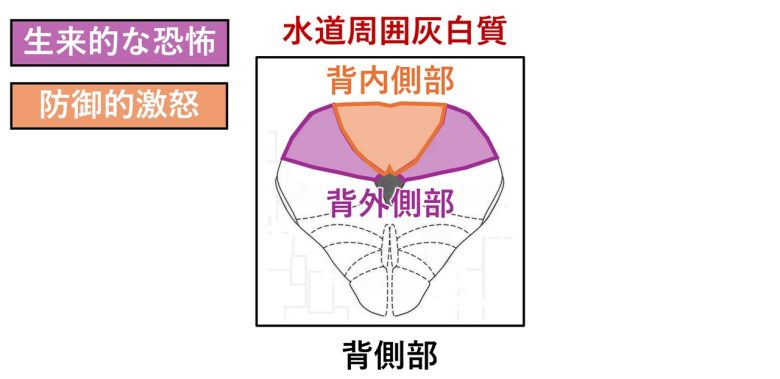

生来的な恐怖の神経回路の構成は、防衛的激怒 (ライバル攻撃) の神経回路のものと似ていますが、詳細にみると地形的な分離がみられます。

扁桃体の内側核では、後腹側部が生来的な恐怖に関与し、後背側部が防衛的激怒に関与しています。 (Gross and Canteras 2012, Raam and Hong 2021)

視床下部の腹内側核では、背内側部が生来的な恐怖に関与し、腹外側部が防衛的激怒に関与しています。 (Gross and Canteras 2012, Hashikawa et al. 2017)

水道周囲灰白質の背側部では、背外側部が生来的な恐怖に関与し、背内側部が防衛的激怒に関与しています。(Gross and Canteras 2012, Li et al. 2025)

恐怖と激怒の神経回路の分離

(脳地図はPaxinos and Watson 2009から)

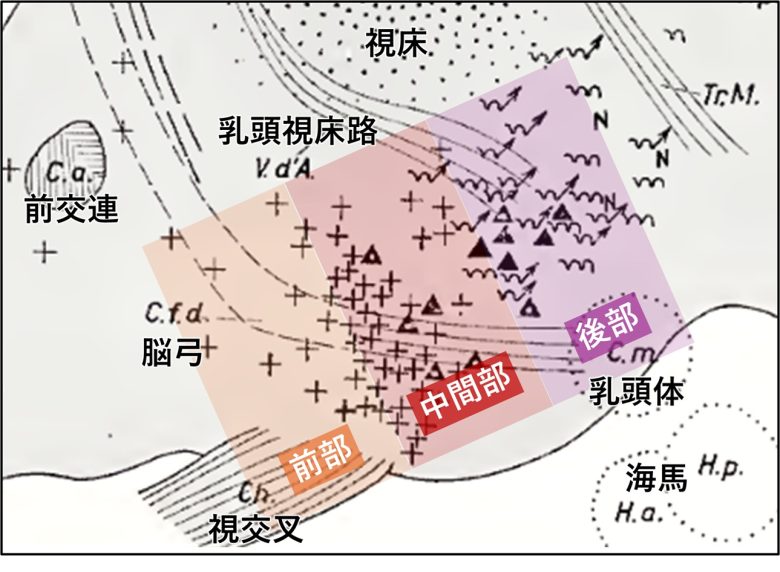

視床下部の3つの領域

視床下部は前部、中間部、後部の3つの領域に分けることができます。

中間部には、生来的な恐怖 (捕食者への恐怖) に関与する、先述した腹内側核があります。(Gross and Canteras 2012)

このほか前部には視床下部前核、後部には背側前乳頭体核があり、これらの核も生来的な恐怖に関与しています。

視床下部で生来的な恐怖に関する領域。

(Halász 2004を改変)

視床下部の前部・中間部・後部のどの領域の電気刺激でも、パニック発作やパニック発作様の激しい逃走反応が得られることが示されています。

海馬

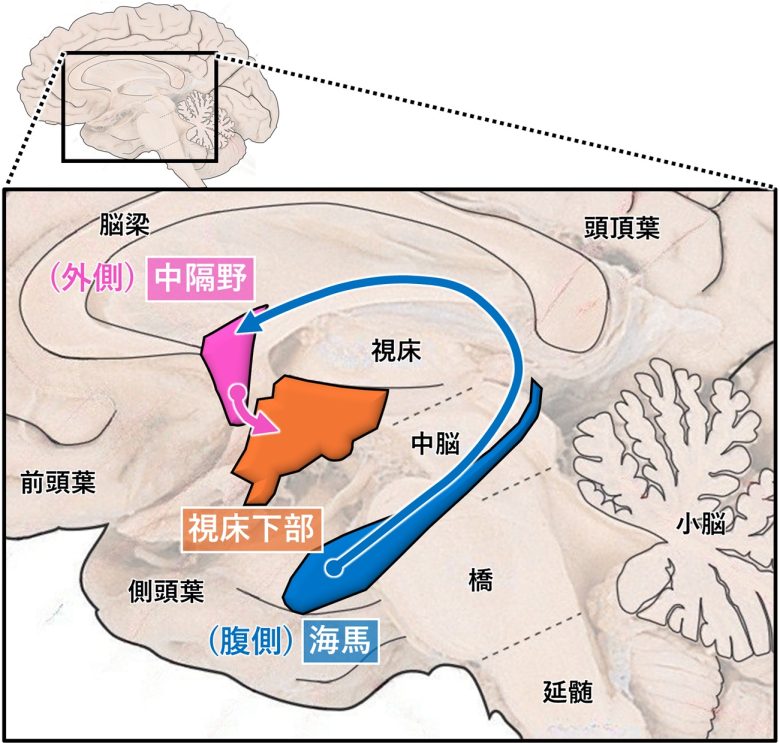

海馬は記憶への関与がよく知られていますが、感情にも関わっています。(Strange et al. 2014)

海馬の背側部が認知機能、特に空間記憶を媒介するのに対し、海馬の腹側部は感情反応を媒介します。

腹側海馬は視床下部との接続を介して、扁桃体とは独立して生来的な恐怖を生み出すことができると考えられています。

この接続は中隔野の外側部を経由しており、腹側海馬は外側中隔の広範な領域に神経を送っています。

外側中隔は小領域の違いに応じて、恐怖反応を抑制あるいは促進できることがわかっています。(Rizzi-Wise and Wang 2021)

海馬からはその2つの小領域に接続する別々の経路が存在します。

腹側海馬は外側中隔を経由して視床下部に接続して感情に影響を与える。

(Strange et al. 2014を改変、脳画像はVanderah 2018から)

海馬を電気刺激すると人間・動物の双方で恐怖反応が生じることが確認されています。

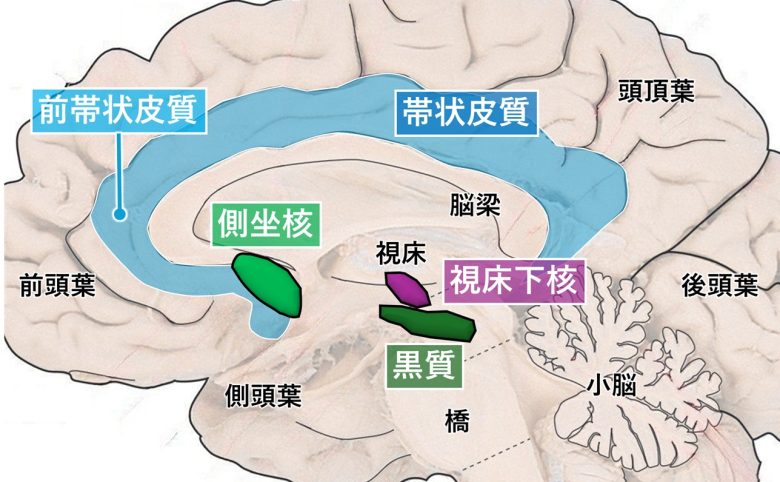

その他の領域

その他、側坐核、前帯状皮質の電気刺激で人間に恐怖反応が生じることが観察されています。

前帯状皮質は扁桃体の活性化を通じて恐怖表現の調節に関与していると考えられています。(Milad et al. 2007)

側坐核は欲求と恐怖という相反する感情を、前後方向に異なる領域から生み出せることが示されています。(Berridge and Kringelbach 2015)

また黒質、視床下核の電気刺激では抑うつ状態が生じることが確認されています。

その他の恐怖や抑うつ状態を誘発する領域

(脳画像はVanderah 2018から)

人間

扁桃体、視床下部、中脳の水道周囲灰白質の電気刺激で、人間に恐怖感が生じることが示されています。

自殺念慮やパニック発作など、より危険な症状が生じることもあります。

この他、海馬、前帯状皮質、側坐核などからも恐怖反応が得られ、黒質や視床下核からは抑うつ状態が得られることが示されています。

パニック発作 (突然の激しい恐怖)

水道周囲灰白質

デューク大学の医療センターでは、難治性の疼痛患者への治療として、中脳被蓋の破壊術が適用されました。(Nashold et al. 1969)

この破壊術に先立って中脳被蓋への電気刺激の実験が行われました。

刺激により主に痛覚が生じましたが、特定部位からは恐怖感も生じました。

具体的には、中脳被蓋の水道周囲灰白質に電気刺激を加えると、患者は激しい恐怖を体験しました。

この感覚は極めて不快なもので、患者は刺激による激しい痛みには耐えられても、この恐怖感に耐えることはできませんでした。

刺激を受けた患者は「恐しい」、「怖い」、「ひどい」などと表現して不安になり、それ以上の刺激を許しませんでした。

東京女子医科大学では、疼痛患者を対象に、水道周囲灰白質への電気刺激による鎮痛作用を調べる実験が行われました。(Amano et al. 1982)

電気刺激には1-20 Hzの低周波刺激と50 Hzの高周波刺激の2種類が使用されましたが、残念ながら双方ともに鎮痛作用はみられませんでした。

しかし高周波刺激は、患者の気分に劇的な変化をもたらしました。

患者たちは突然、非常に強い恐怖感と、全身の焼けるような熱い感覚を表明しました。

全員が混乱し、ひどく当惑した状態にあるように見えました。

患者たちは「何か恐ろしいものが来ている」「誰かが今私を追いかけている、私は彼から逃げようとしている」と自らを描写しました。

別の患者は、「長くて暗いトンネルに入った」ような突然の不安感を覚えたと述べました。

さらに脈拍数と血圧が大幅に上昇し、瞳孔散大と顔面紅潮もみられ、全員に眼振が生じました。

刺激が水道周囲灰白質から外れて網様体に入ると、反対側の顔面、体幹、四肢に強い痛みの感覚が生じました。

視床下部

ミラノにあるカルロ・ベスタ神経学研究所では、8人の群発頭痛の患者に後視床下部への電気刺激が施されました。(Franzini et al. 2004)

すると患者全員に強い恐怖感が生じ、「死に近づいている感じがする」、「終焉の果てにいる」などと発言しました。

刺激の強度を下げて継続的に適用すると、群発頭痛の完全な痛みの除去に成功しました。

この報告を受け、ベルギーのリエージュ大学でも、6人の群発頭痛の患者に後視床下部の電気刺激が施されました。(Schoenen 2005)

すると1人の患者のテスト刺激中に、多呼吸や頻脈、高血圧を伴うパニックの感覚が生じました。

もう1人は、手術後の数時間後に大量の脳内出血により昏睡状態に陥り、3日後に死亡しました。

1人の患者では一時的な緩和にとどまりましたが、残り3人の患者の経過は良好でした。

ドイツの4つの医療センターでも、6人の群発頭痛の患者に後視床下部の電気刺激が施されました。(Bartsch et al. 2008)

すると2人の患者において、電気刺激のパラメータの調節時にパニック発作が生じました。

継続的な電気刺激の適用で、3人は群発頭痛の発作がなくなり、3人は治療に失敗しました。

ドイツのある大学病院では、後視床下部の電気刺激による群発頭痛の治療が失敗した2件の症例が報告されました。(Pinsker et al. 2008)

両名の患者のテスト刺激において、高強度の後視床下部への電気刺激により自律神経の乱れをともなうパニック発作が生じました。

継続的な刺激を開始してから数日間は疼痛緩和がみられましたが、数か月後の追跡調査では、頭痛の強さや頻度の有意な減少はみられませんでした。

ウェストバージニア大学の研究者は、パニック発作の神経回路の探求のため、視床下部の腹内側核の電気刺激の実験を行いました。(Wilent et al. 2010)

視床下部の腹内側核は、先行研究でパニック発作を誘発した後視床下部の領域の、すぐ前方に位置しています。

対象は肥満治療のために視床下部へ電極を埋め込む予定の50歳の女性でした。

視床下部の腹内側核への電気刺激が加えられると、DSM-IVのパニック発作の基準を満たす反応が引き起こされました。

刺激開始から5~20秒以内に不安が劇的に増加したのは明らかで、患者は「非常に感情的になっている」などと、苦しい感情を訴えました。

これには、過呼吸、息切れ、血圧の上昇、心拍数の増加、吐き気が伴いました。

刺激を中止すると10~90秒以内にすべての症状が治まりました。

電極が視床下部の腹内側核の深部へ進むにつれ、発作を引き起こすために必要な刺激の強さは低下しました。

さらに、視床下部の腹内側核の中心にあると思われる刺激はより強力でした。

側坐核

フロリダ大学の研究グループは、側坐核への電気刺激で恐怖とパニックの感覚が生じた症例を報告しました。(Shapira 2005)

患者は強迫性障害を持つ52歳の男性で、右側坐核の電気刺激により、顔の紅潮、恐怖、および「パニック」の感覚を再現性よく体験しました。

彼はその感覚を、熱く、顔が赤くなり、恐怖を感じ、パニックになったと表現しました。

彼は胸に動悸を感じ、尋ねられると、切迫した破滅感を感じたと答えました。

この感覚は刺激を開始すると始まり、止めると急速に消失しました。

パニックの感覚は頻脈を伴っていました。刺激を開始すると心拍数は53から119拍/分と急激に増加し、中止すると74拍/分に戻りました。

同研究グループは5人の強迫性障害の患者を対象に、側坐核と内包前脚への電気刺激で誘発される反応について研究しました。(Okun et al. 2006)

すると主に腹側部から、気分に関連しない反応と、関連する反応の双方が誘発されました。

気分に関連しない反応は、味覚、嗅覚、微笑みでした。

気分に関連する反応は、自律神経の変化、呼吸数の増加、発汗、吐き気、冷感、熱感、そして恐怖とパニック発作でした。

恐怖とパニックの反応は、最も腹側の電極に集中しているようでした。この電極の刺激を受けた患者のうち2人は、重度のパニック発作を経験しました。

刺激の強度が高いほど、嗅覚や味覚などの幻覚が増加し、気分が悪化し、不安が増大しました。

自殺

視床下部

マサチューセッツ総合病院では、慢性片頭痛の43歳の女性患者を対象に、実験的治療として後視床下部への電気刺激が施されました。(Walcott et al. 2009)

テスト刺激では、患者は顔面の痛みが即座に完全に解消したと申告しました。

しかし継続的な電気刺激を開始してから1年半の間、患者は「不安に駆られる」、「パニックになる」と感じるようになりました。

刺激装置のパラメータが繰り返し調節され、最適化が図られました。

この処置後の4か月後のあるとき、患者は過度のアルコール摂取と処方薬の過剰摂取した後、衝動的な自殺を図り、入院しました。

患者には精神疾患の病歴はありませんでした。

扁桃体

ミラノにあるカルロ・ベスタ神経学研究所では、扁桃体の電気刺激で自殺念慮を含む顕著な気分の変化が生じた症例が報告されました。(Piacentini et al. 2008)

患者は26歳の全身性ジストニアを患う男性で、治療のため両側の淡蒼球へ電極が埋め込まれ、継続的な電気刺激を受けていました。

当初、運動機能の改善は良好でしたが、数か月後に左の電極が外れて扁桃体へと移ってしまいました。

するとジストニアが再発し、患者に著しい気分の変化が生じました。

患者の気分は悪化し、落ち込んでおり、明らかにいらだち、突然、親族に対して短期間の激怒をぶつけていました。

彼は特に社会的な交流の際に、頻繁に不安感を爆発させていました。

彼は絶望感と無力感を表明し、自殺を口にし、次第に食欲を失い (体重が7 kg減少)、夜は1時間程度しか眠れず、日中に眠るようになりました。

また自己評価式の神経精神医学の尺度では、重度の無関心と抑うつ、中程度の不安、軽度の焦燥感、易怒性、誇大妄想が示されました。

患者は、自分の指示に従い、行動する前に自分の許可を求めるよう人々に要求しました。また、過去に超常的な能力や体験があったと申告し、人を癒すことができると主張しました。

彼にはうつ病やその他の行動異常の病歴はありませんでした。

正しい位置に電極を戻すと、運動障害は改善し、行動および気分の異常も改善しました。

患者は再埋め込み手術の直前の出来事を思い出すのが難しく、特に死について繰り返し考えていた記憶はありませんでしたが、妄想があったことは覚えていました。

側坐核

ドイツでうつ病への実験的治療として、側坐核への長期的な電気刺激の影響を調べる研究が実施されました。(Bewernick et al. 2012)

対象となった11人の患者のうち、5人にうつ症状の改善がみられました。

一方で、改善がみられなかった患者のうち、1人の患者が自殺を企て、1人が自殺しました。

同じくドイツで強迫性障害の実験的治療として、側坐核への長期的な電気刺激の影響を調べる研究が実施されました。(Huff et al. 2010)

対象となった10人のうち、5人に部分的な改善がみられました。

一方で、4人の患者は刺激の強さの増加後、数日間、一時的な興奮と不安を経験しました。これは刺激の強さを弱めると元に戻りました。

また1人の患者は、刺激の開始から6か月後に自殺願望を抱いたため、入院しました。

この患者は治療前からこの傾向がありましたが、治療開始前の2年間は発生していませんでした。

視床下核

パリのサルペトリエール病院では、難治性の強迫性障害の17人の患者の治療として、視床下核への電気刺激が施されました。(Mallet et al. 2008)

すると11人に、自殺念慮を伴う抑うつ症状、不安、軽躁などの重篤な副作用が発生しました。

また1人の患者に脳内出血が生じ、永久的な指麻痺をもたらしました。

恐怖と幻覚

側頭葉

カナダのマギル大学の脳神経外科医ワイルダー・ペンフィールド博士は、1934年にモントリオール神経科学研究所を設立し、脳機能に関する広範な研究を行いました。

電気刺激による感覚皮質と運動皮質の機能マッピングにより、世界で初めて皮質ホムンクルスを作成したことで有名です。

1950年版の運動皮質のホムンクルス (Penfield and Rasmussen 1968)

博士は側頭葉への電気刺激で、幻覚などの体験的な現象を誘発した研究でも名高いです。

そして、この現象には恐怖感が伴うことがよくありました。

博士は1938年に、側頭葉への電気刺激によって恐怖感を伴う幻覚 (あるいは記憶) が出現した症例を報告しました。(PENFIELD 1938)

14歳の女性患者 J. V. さんは、11歳の頃から突然の恐怖と叫び声を特徴とするてんかん発作に苦しんでいました。

彼女は側頭葉の刺激で、恐怖感を伴う幻覚を体験しました。

ある地点の刺激では幻視が生じました。

「棒につかまってると (そうするように言われていた)、棒が自分から離れていくように感じます。誰かが私を殴ろうとしているかのように、誰かがこちらに向かってくるのが見えます。」

近隣の別の地点が刺激されると、彼女は突然何かを見つめ、そして叫びました。

「ああ、何かが私に向かってくるのが見える! 私に向かってこさせないで!」

彼女は30秒間、じっと見つめ、恐怖に怯えていました。その後、彼女はてんかんの発作が起きそうだと申告しました。

また別の地点の刺激では幻聴が生じました。

「たくさんの人達が私を怒鳴っているのが聞こえます。」

刺激が警告なしに2回、3回繰り返されても、彼女はこの声を聞きました。

これよりやや上部の地点を刺激すると、彼女は「ああ、また始まった。みんなが叫んでいる」と叫び、間をおいて「恐ろしいことが起きそう」と言いました。

それより後部の地点を刺激しても彼女は同様の声を聞きました。

「また始まった。私を叫びながら責めてる。やめさせて!」

これらの幻覚は、彼女が過去に体験した出来事の記憶を再構成したもののようでした。

博士が研究した側頭葉への電気刺激で引き出される体験的現象は、1963年に発表された論文にまとめられています。(PENFIELD and PEROT 1963)

扁桃体・海馬

それから20年後、同じくモントリオール神経科学研究所のピエール・グロア博士は、この現象には側頭葉の深部にある扁桃体と海馬が重要であることを発見しました。(Gloor et al. 1982)

29人のてんかんの患者が側頭葉に電気刺激をうけ、うち18人に体験的現象が発生しました。

これらは視覚・聴覚的な幻覚と錯覚、記憶の想起、強制的思考、そして恐怖や不安などの感情でした。

現象は大脳辺縁系、特に扁桃体と海馬から生じ、新皮質からは発生しませんでした。

19歳の女性患者では扁桃体・海馬の電気刺激で幻覚を伴う恐怖感が誘発されました。

右扁桃体へ電気刺激では、激しい恐怖感が生じました。

左扁桃体に電気刺激では、より弱い恐怖が生じました。患者は恐怖に加え、誰かが近くにいるのではないか、という感覚を訴えました。

すると彼女は、太陽の下に立っている人物をはっきりと見ました。尋ねると、その人物は元恋人だと判明しました。

彼女は、彼に会ったとしても恐怖を感じることはないだろうと言いましたが、煩わしく感じるだろうとは認めました。

左海馬を電気刺激すると、彼女は見知らぬ人が草原の中に立っているのを見て、わずかばかりの恐怖を感じました。

22歳の男性患者では、右の扁桃体・海馬・海馬傍回の電気刺激で、恐怖感を伴う、非常に多様な体験的現象が誘発されました。

これらの誘発された体験のほとんどが、水に関する恐怖という共通の特徴がありました。

右扁桃体を1 mAで電気刺激すると、過去に水に落ちた時に似た感覚を呼び起こしました。

「ある時、夏休みの特別な日に、少年が近づいてきて、僕を水の中に押し込もうとしたんだ。僕より力のある人に押し倒された。以前、小発作を起こした時に、同じような感覚を経験したことがある。」

質問されると、彼はこれが人生で実際に起こった出来事であり、おそらく発作が始まる少し前に8歳くらいのときに起きたものだと語りました。

同日中に、右扁桃体を2 mAの高強度で再度刺激しました。患者は顔面蒼白になり、怯えたり悲しんだりしているように見えました。

彼を観察していた医師は彼の腕をつかみ、手を叩きました。患者は驚いて叫び声を上げましたが、それでも返事をしませんでした。

数秒後、彼は左手で腹の上を動かしながらこう言いました。

「とても遠いところにいるような、間違いなく昼にいるような感覚だった。小発作のときによく経験する雰囲気だった。トレイシー (隣に住んでいた少女) とジェイミー兄さんと田舎で過ごした日のことを思い出したんだ。とても不気味だったけど、とても遠かった。海のそばで、崖の高いところにいて、落ちそうな感じがした。怖い感じだった。僕たちはそこにいて、その世界の中の世界で、僕たち全員がそこにいた。とてもリアルなのに、とても人工的なんだ。」

彼は吐き気を催し、動揺した様子でした。そして彼は、トレイシーの両親が田舎にいるとき、よくこの場所に連れていってくれたと話しました。彼は最初は否定し、後にこれは本当の記憶だったと主張しましたが、具体的な場所は特定できませんでした。

刺激を受けた直後に話しかけられ、腕をつかまれ、手を叩かれて驚いたことに気づいていたかどうか尋ねられると、彼は気づいていたと答えました。ではなぜ答えなかったのかと尋ねられると、「だったあっちにいたから」と答えました。

彼は、「この機械 」がそのような体験を再び呼び起こすことができることに驚きを示しました。

同日中に、右の扁桃体が3 mAというさらに高い強度で再び刺激されました。

彼は再び吐き気を催し、以前行ったことのある場所でトレイシーと田舎のどこかにいるような気がし、そこは暗くて雨が降っているような気がしました。

彼はひどく怯え、青ざめ、刺激を繰り返さないでほしいと訴えました。

右海馬傍回を2 mAで刺激すると、患者は「うん、うん、うん、噴水の端でバランスをとっている。僕は小発作でよくこれを経験するんだ。まるで古い物語の中にいるようだ。噴水に落ちるのを恐れている。」と言いました。

彼は微笑みました。なぜ怖いと言いながらそうしたのかと尋ねると、彼は「何度もこれを経験しているから」と答えました。

右海馬を3 mAで刺激すると恐怖と不安感が誘発され、これは水とは関係ありませんでした。

患者はためらうような様子で、「恐怖と不安、2週間前に提出期限を迎えたレポートを提出するようにあなたから要求されているような……まるで僕が遅刻をしたかのような」と言いました。

エモリ―大学では、扁桃体の電気刺激で誘発される感情的体験を調べる実験が行われました。(Inman et al. 2020)

被験者はボランティアで募集された9人のてんかんの患者で、扁桃体の外側核・基底核への50 Hzあるいは130 Hzでの電気刺激が行われました。

すると2人の被験者で感情反応が誘発されました。

一人の被験者では、両扁桃体への電気刺激で、周波数によって異なる感情反応が生じました。

130 Hzでは快楽的な反応が生じました。

被験者は自発的に短く笑い、尋ねられるとそれを「喜び」または「変」と表現しました。

一方50 Hzでは不安感が生じました。

彼は一緒に部屋にいた人全員が今では馴染みのない感じがするという、軽い不快感を述べました。

もう一人の被験者では、右扁桃体の電気刺激により、刺激の強度が増すにつれて次第に恐怖感が増す、鮮明で主観的な恐怖体験が生じました。

5 Vの刺激を30秒間受けた後、彼は自発的に次のように申告しました。

「体の半分が怖かった感じです。怖くなると体で感じるでしょう?まさにそれと同じに、怖さが首の後ろを下がって、体全体に広がりました。それが左半身に限定されてたんです。」

6 Vの時は彼は次のように申告しました。

「それは、ええと、恐ろしかったです。まるで犬に襲われそうだったようでした。例えば、誰かが犬を放った瞬間、とても近くにいるような感じがして、パンツを濡らしてしまいそうになりました。恐かったです。痛みというよりは恐怖でした。」

7 Vでも同様の感覚を感じたと申告し、その後自発的に「これは楽しい」と申告しました。

これは、通常は恐怖と結びつく身体の感覚を区別することができ、実際の脅威がないことを認識したため、この体験が「楽しい」ものになったと説明しました。

8 Vでは、彼は刺激開始から15秒で停止するように求め、次のように申告しました。

「怖すぎて吐き気がしました。数週間前にジップラインに行ったときと同じような感じ……いや、これはもっとひどかった……最後のやつは、まるで自分の体から抜け出しているような感じで、 とても強烈でした」

この説明の後、彼は研究者や妻に笑ったり冗談を言ったりすることができました。彼は「もう一度できる」とさえ言いました。

1週間後の同じ条件による電気刺激は、似たような恐怖体験を再現しました。

抑うつ状態

黒質・視床下核

フランスの研究者は、黒質への電気刺激で抑うつ状態、絶望感が誘発された症例を報告しました。(Bejjani et al. 1999)

患者はパーキンソン病の65歳の女性で、左の黒質の電気刺激で急性の抑うつ状態が誘発されました。

この接点は、パーキンソン病の症状が緩和された視床下核の接点の2ミリ下にありました。

刺激後5秒以内に患者の顔に深い悲しみが表れました。

彼女は右に傾き、泣き始め、悲しみ、罪悪感、無力感、絶望感を言葉で伝えました。

「頭がぼんやりして、もう生きたくないし、何も見たくないし、何も聞きたくないし、何も感じたくない……。」

なぜ泣いているのか、痛みを感じているのかと尋ねられたとき、彼女はこう答えました。

「いいえ、人生にうんざりしています。もうたくさんです。もう生きたくない。人生に嫌気が差しています……。すべてが無駄で、いつも自分の無価値感に苛まれています。この世界に生きていることが怖いのです。」

なぜ悲しいのかと聞かれると、彼女はこう答えました。

「疲れているんです。隅っこに隠れていたい……。もちろん、自分のことで泣いているんです……。望みはないのに、どうしてあなたを煩わせているのでしょう……。」

幻覚はなく、パーキンソン病の運動症状や認知症状にも変化はありませんでした。刺激を止めてから 90秒も経たないうちにうつ状態は消えました。

次の5分間、患者はやや軽躁状態になり、笑ったり、検査官と冗談を言ったり、ふざけてネクタイを引っ張ったりしました。彼女はその出来事をすべて思い出しました。

日を改めて再度、同地点を電気刺激すると、患者の表情は数秒で変化し、前回の刺激と同様、非常に落ち込んだ状態になりました。

刺激を止めると、やはり患者の気分は1分以内に正常に戻りました。

スウェーデンの研究者も、黒質への電気刺激で抑うつ状態が誘発された症例を報告しました。(Blomstedt et al. 2008)

患者はパーキンソン病の62歳の男性で、右黒質の電気刺激で急性の抑うつ状態が誘発されました。

刺激は視床下核を狙ったものでしたが、この電極接点は黒質まで潜り込んでしまっていました。

刺激から数秒のうちに、患者の顔には極度の悲しみの表情が浮かび、激しくすすり泣き始めました。

彼は「すべてが暗い」「先生、私は生きたくない」という言葉を何度も繰り返しました。直接質問すると、患者は非常に落ち込んでいると言いました。

刺激が止められると、10秒以内に患者は泣き止み、以前の精神状態に戻りました。

さらに質問すると、患者は刺激中にひどく落ち込んで、暗闇に陥る感覚も感じていたが、今は落ち込んでいるという気持ちはない、と認めました。

刺激は上記と同じ設定で数回繰り返され、同じ結果が得られました。

ドイツの研究者は、黒質および視床下核の電気刺激で恐怖感と抑うつが誘発された症例を報告しました。(Sabolek et al. 2009)

患者はパーキンソン病の58歳男性で、治療として右の視床下核を標的に電気刺激を受けました。

すると患者は突然の血圧上昇、頻脈、頻呼吸、激しい発汗とともに突然の激しい恐怖を経験しました。

その後の刺激部位の再評価で、刺激は視床下核の尾側の右の黒質に行われたことがわかりました。

刺激が終了すると、恐怖は数秒で完全に消失しました。この現象は2回目の警告なしのテスト刺激で再現することができました。

2 mm吻側の、視床下核の接点でのテスト刺激では、明らかな副作用はなく、優れた運動制御が得られたため、電極はこの位置に固定されました。

しかし術後、優れた運動制御にもかかわらず、患者は大うつ病を発症しました

身体的な回復は良好でしたが、患者は悲哀感、抑うつ、不安、意欲低下、興味喪失を訴えました。

3か月たっても症状が持続したため、刺激パラメータの調節が必要になりました。

刺激を停止すると振戦が数秒で再発しましたが、患者の気分は急速に著しく改善しました。

刺激を再開すると抑うつと不安感が再発しました。

その後、刺激パラメータを変更して電気刺激を再開したところ、気分への副作用を伴わない良好な運動制御が得られました。

その他の恐怖症状

視床

ソ連の神経科学者ナタリア・ベクテレワは視床の電気刺激で恐怖が誘発された症例を報告しました。(Bekhtereva 1969)

対象はミオクローヌスを伴うてんかんを患う24歳の女性患者で、右の視床の腹外側核および後腹側核を電気刺激すると、患者に恐怖感が生じました。

電流の強さが徐々に増すにつれて、患者は説明のつかない恐怖感を覚え、その強さは電流の強さとともに急速に増し、戦慄の感情にまで達しました。

電流を徐々に下げると恐怖の強さは減少し、電流を止めると恐怖は消失しました。患者は「この恐怖がどこから来たのかわからない」と述べました。

視床下部

スタンフォード大学の研究者は、視床下部の腹内側部の電気刺激が人間の主観的体験に及ぼす影響を調べる実験を行いました。(Parvizi et al. 2022)

31歳のてんかんの女性患者がこの研究に同意し、視床下部を含む170の脳領域に電極が埋め込まれました。

視床下部を刺激すると、被験者は感情状態の変化を申告し、圧倒されるよう負の状態をはっきりと表現して、それを「感情の玉」と呼びました。

被験者は、この「感情の玉」は胸から始まり、電流が低いと局所的で、電流が高いと全身に広がると説明しました。

彼女を圧倒した感情の詳細を探ると、彼女は恥ずかしさ、悲しみ、恐怖を感じる程度が高いと評価しましたが、怒り、罪悪感、嘆きは感じませんでした。

この効果は、同部位を刺激することで繰り返し再現可能でした。

扁桃体

イタリアの研究者は側頭葉への電気刺激によって誘発される感情反応の質と頻度を評価しました。(Meletti et al. 2006)

対象はミラノの病院のてんかん患者74人でした。

側頭葉への電気刺激で、恐怖は24人、悲しい感情は3人、楽しい感情は2人の患者に誘発されました。

扁桃体と海馬の刺激は、新皮質の領域と比較して多くの感情反応を誘発しました。

女性では感情反応が男性に比べてはるかに多く観察されました。一方で感情的でない反応に性差はありませんでした。

感情反応

女性では感情反応が男性に比べてはるかに多く観察された。

さらに感情の質を比較すると、女性では87%が恐怖反応であったのに対し、男性では53%が恐怖反応でした。

前帯状皮質

ルーマニアの研究者は、ブカレスト大学救急病院の47人のてんかん患者から得られた、帯状皮質の電気刺激の結果を分析しました。(Oane et al. 2020)

47人のうち27人から感情反応を含む臨床的な反応が誘発されました。

感情反応は主に前帯状皮質の刺激から得られ、恐怖、不安、パニック、不快な焦燥感という負の感情のほか、笑顔を伴う幸福感という正の感情も誘発されました。

イタリアの研究者は、ミラノの病院の329人のてんかんの患者から得られた、帯状皮質の電気刺激の結果を分析しました。(Caruana et al. 2018)

帯状皮質の電気刺激により感情反応を含む様々な反応が生じました。

感情反応は主に前帯状皮質の膝前部への刺激から得られました。これらは主に笑いでしたが、恐怖や不安感も誘発されました。

恐怖や不安感には、顔のほてり、冷や汗、震え、頻脈など、さまざまな自律神経の反応を伴いました。

ノルウェーのベルゲン大学病院では、統合失調症、不安神経症、強迫性障害などの精神疾患の治療のため、帯状束を切断するチングレクトミーを中心とした精神外科手術が行われていました。(Laitinen 1979)

帯状束とは、帯状皮質から伸びる神経繊維の束で、帯状皮質とその他の脳領域をつないでいます。

この精神外科手術に先立って、135人の患者を対象に、帯状束の吻側部とその近隣領域 (脳梁膝部、内包前脚、無名質) への電気刺激の実験が行われました。

すると47%の症例で臨床反応が生じ、感情反応は主に帯状束の吻側部と脳梁膝部から得られました。

帯状束の吻側部からは、不安や緊張の増加・出現といった負の反応が得られました。

脳梁膝部からは、幸福感やくつろぎといった正の反応が得られました。

刺激をオフにすると負の反応は通常すぐに消失したのに対し、正の反応は30~120秒かけて徐々に消えていきました。

これらの反応は何度でも誘発することができました。

ネコ

ネコは激怒や攻撃行動の研究同様、恐怖や逃走反応の研究でもよく利用されてきた動物です。

これらの研究から、激怒と恐怖が地形的に近接した脳領域から誘発されることが明らかになりました。

視床下部

後視床下部

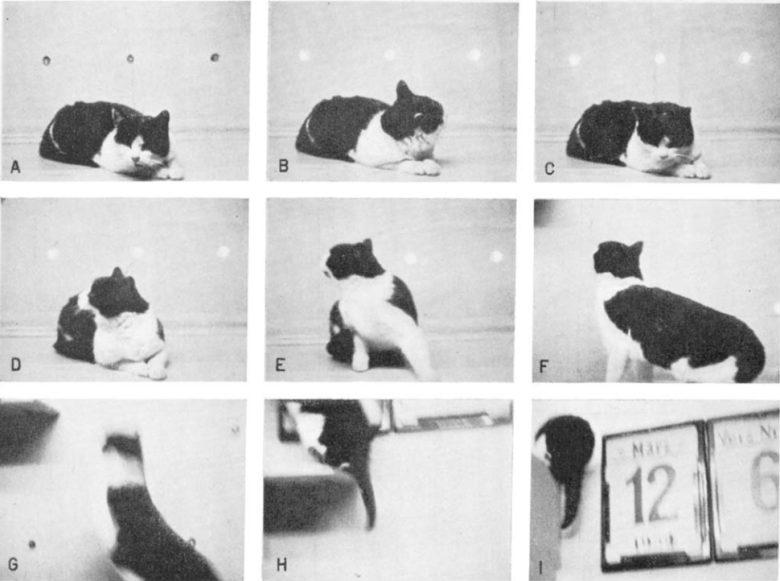

スイスのチューリッヒ大学のヴァルター・ヘス博士はネコの視床下部への刺激で、激怒反応が生じるだけでなく、恐怖反応も生じることを発見しました。(Hess and Brügger 1943, Hess 1958)

激怒反応が視床下部の前部から中間部にかけて誘発されたのに対し、恐怖反応は視床下部の後部から誘発されました。

刺激を受けたネコは落ち着きが無くなり、実験台の上で動き回り、しばしば脱出方法を探し、状況が許せば台から飛び降りました。

最初は方向性の無い運動がみられ、より長時間またはより強い刺激によって、逃走行動へと変化しました。

別の研究から。後視床下部への電気刺激で誘発された激しい逃走行動。(Miller 1961)

イェール大学の研究でも、恐怖反応がネコの視床下部の後部から生じることが示され、ヘス博士の発見を裏付けました。(Roberts 1958)

電気刺激で誘発される恐怖反応は段階的でした。

強度が低い場合、ネコは警戒し、頭を上げて、素早く視線を走らせながら、あらゆる方向を素早く見回しまた。

強度が増すと、逃げようとするかのように、ネコは立ち上がり素早くケージ全体を捜索し、箱の隅や開いた隙間に頭を突っ込みました。

刺激が止まると、この活動は直ちに停止しました。

別の研究から。視床下部から誘発された計画的な逃走パターン。 (Hunsperger and Bucher 1967)

前視床下部

ワシントン大学の研究者は、ネコの恐怖反応が視床下部の前部の電気刺激でも生じることを発見しました。(Nakao 1958)

一方で、激怒反応が視床下部の中間部の電気刺激で生じる点は同じでした。

弱い刺激では、瞳孔が散大し、うずくまり、周囲を見回し、注意を向けたり警戒したりする様子が見られました。刺激を止めた後、動物がおびえたように、あるいは当惑したようにニャーと鳴くこともありました。

やや強い刺激では、より印象的な反応が引き出されました。刺激開始直後、瞳孔が散大し、目が大きく見開かれました。その後、唸り声、シャーという鳴き、耳のわずかな後退、そして周囲を見回す動きが次々と素早く現れました。

ネコはついにケージからの脱走を試みました。脱走は無造作ではなく、的確でした。つまり、ネコはケージの亀裂や網の破れといった弱い部分を一貫して攻撃し、狂乱的に引っ掻いてそれを広げようとしました。

特によく見られたのは、ケージの上部に跳び上がり、網にしがみつきながら、取り外し可能な上蓋を外そうとする反応でした。

特徴的なのは、ネコが実験者に攻撃するのではなく、実験者から逃げることでした。ケージに突っ込まれた棒は、動物が唸ったりシャーと鳴いたりしていても避けられました。

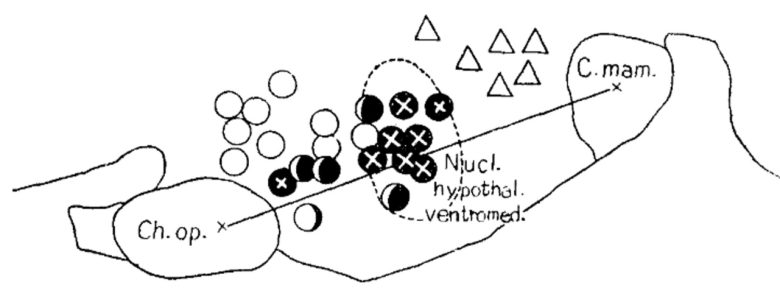

日本の研究者もネコの恐怖反応が視床下部の前部から得られることを示し、先行する研究を裏付けました。(Yasukochi 1960)

激怒反応が視床下部の中間部から得られる点も同じでした。

黒丸:苛立ち・激怒、黒丸にバツ:激怒と攻撃、白丸:不安・恐怖、△:探索、好奇心

ネコは典型的な不安や恐怖のような反応を示し、明らかに不安で恐怖に満ちた様子で周囲を見回し、瞳孔は散大しました。

低~中程度の刺激ではケージ内を落ち着きなく動き回り、刺激の強さが増すにつれて感情的な興奮の表現がより激しく性急なものになり、出口を求めてケージの隅を引っ掻き回したり、ケージの網目に爪を立てたりしました。

実験者によって脅されたり興奮させられたりしても、積極的に反撃しようとはしませんでした。時折、実験者に向かってシャーと鳴き、逃げる準備のできた防御の姿勢で攻撃的な態度を示しただけでした。

ケージの壁に小さな穴を見つけると、そこから逃げようとするかのように鼻や前肢を突き出すことが多かったです。

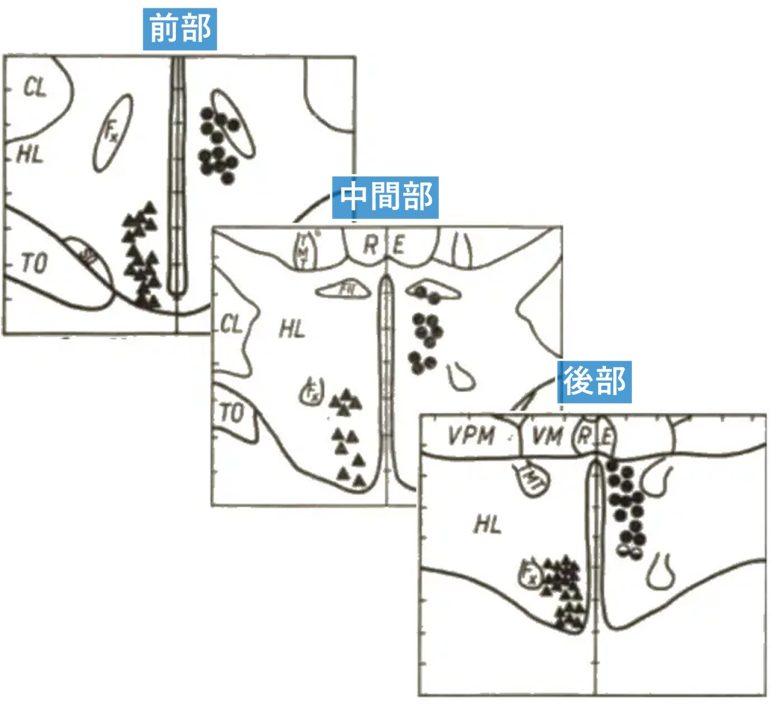

視床下部の中間部

視床下部の中間部は激怒と攻撃反応だけでなく、恐怖と逃走反応も誘発することも示されています。

その地形的な分離は上下方向にあることが示されています。

ポーラントの研究者は、ネコの視床下部の前部、中間部、後部に渡って電気刺激を与えて誘発される反応を調べる実験を行いました。(Romaniuk 1965)

すると激怒と攻撃反応が対象全域にわたって腹内側部から生じる一方で、恐怖と逃走反応が背内側部から生じることがわかりました。

丸:恐怖と逃走、三角:激怒と攻撃。

刺激を受けたネコは、瞳孔の拡張、呼吸数の増加、甲高い鳴き声、排尿、時には排便、激しい運動反応、ケージの壁に飛び乗る、ケージから脱出しようとするなどの行動を示しました。

脱走の試みは、ケージ扉の開口部または上部カバーの開口部に体を乱暴に挟み込むというもので、刺激を与えている間ずっと続けられました。

ケージの扉をわざと開け放っておくと、ネコは瞬時にチャンスとばかりに檻から飛び出し、パニックになって逃げ出しました。

より弱い刺激では、ネコは奥の壁に退き、床にしゃがみこみ、その姿勢のまま刺激が終わるまで動きませんでした。

最大限の刺激では、逃走反応は無秩序なものとなり、ネコはケージ全体を突進して駆け回り、体を壁にぶつけました。

水道周囲灰白質

中脳の水道周囲灰白質でも、激怒と恐怖が地形的に近接した領域から生じることが観察されています。

ネブラスカ大学の研究では、ネコの水道周囲灰白質の刺激で激怒と恐怖の双方の反応が誘発されたことが示されました。(SKULTETY 1963)

激怒反応が水道周囲灰白質の吻側部の刺激で生じたのに対し、恐怖反応は尾側部から生じました。

恐怖反応において、1匹のネコは排尿し、中程度の瞳孔散大が見られ、素早く左右を見回しました。手袋で顔を叩かれても無視し、開いたドアから逃げようとしました。

他の3匹のネコは、瞳孔散大、毛の逆立ち、背中の反り返り、排尿、前肢の爪で引っ掻く動きを示しました。

2匹はシャーと鳴き唸り声を上げ、もう1匹は音を立てませんでした。2匹は手袋で軽く叩かれても無視しましたが、もう1匹は何度か叩かれた後、ついに噛みつきました。

ドアが開かれると全てのネコが脱出しようとしましたが、逃げる前にケージ内を動き回って脱出経路を探そうとはしませんでした。

シドニー大学の研究でも同様の内容が確認されています。(Zhang et al. 1990, Bandler and Depaulis 1991)

先行する研究同様、激怒反応が水道周囲灰白質の吻側部の刺激で生じたのに対し、恐怖反応は尾側部から生じました。

また双方の反応で、刺激部位は水道周囲灰白質の外側部と背外側部に位置していました。

この実験では電気刺激ではなく、神経伝達物質であるグルタミン酸の類似体を水道周囲灰白質に注射するという、化学刺激が行われました。

ネコは拘束された状態で刺激されました。

刺激開始から5~10秒以内に、瞳孔が拡張し、背中の毛が逆立ち、同時にネコは通常、拘束から逃れようともがき始めました。

解放されると、ネコはケージ内を素早く走り回り始め、主に刺激部位とは反対方向に動き、時折、ケージの側面または上部に向かってジャンプしました。

これらの爆発的な動きは、しばしば1~4秒の短い休息期間によって中断されることがありました。

これらの短い休息期間中、ネコは通常、ケージの上部を見つめ、頭を左右に動かし、その後しばしばジャンプしました。

この効果は約120秒間続きました。その後はジャンプや逃避運動はほとんど観察されませんでした。

広い部屋で試験したところ、同じ刺激は走行のみを誘発しました。

部屋の端に到達すると、ネコは通常、少しの間立ち止まり、反対側に向きを変え、再び走り始めました。ジャンプや逃避運動は観察されませんでした。

なお、ネズミを使った実験では、激怒反応と恐怖反応の地形的な分離は、内外方向においても観察されています。(Gross and Canteras 2012, Li et al. 2025)

扁桃体

扁桃体でも激怒と恐怖が地形的に近接した領域から生じることが観察されています。

フランスの神経科医は、ネコの扁桃体の電気刺激でネコに激怒と恐怖の双方の反応が生じることを発見しました。(Gastaut et al. 1952)

ネコの扁桃体を弱い強度で刺激すると、ネコは注意の様相を呈し、目を見開き、首と耳をまっすぐに伸ばしました。

強度が増すとネコは恐怖の様相を呈し、頭を下げ、鼻をすすり、耳を後ろに反らせ、身を隠そうとする様子が示されました。

さらに強い刺激を与えると、ネコは激怒の様相を呈し、体幹を反り返らせ、耳を後ろに反らせ、毛を逆立て、唇を噛み締めるという反応が示されました。

外側扁桃体

デューク大学の研究者は、ネコの扁桃体の電気刺激で激怒と恐怖の反応が異なる領域から生じることを示しました。(Shealy and Peele 1957)

扁桃体の内側核・中心核への電気刺激では激怒反応が誘発される一方で、外側核・基底核への電気刺激では恐怖反応が誘発されました。

恐怖反応では、まず、ネコはすぐに後ずさりしてしゃがみ込みました。その後、両瞳孔の散大が見られました。呼吸が30秒ほど停止することもあり、ネコはその後逃走し、過呼吸に陥りました。

ネコは時折、嘔吐、くしゃみ、排尿、または排便をしました。

刺激の間中、ネコは注意深い表情をしていました。ほとんどのネコは毛を逆立てており、いつ観察しても、刺激中は膝反射が減少していました。

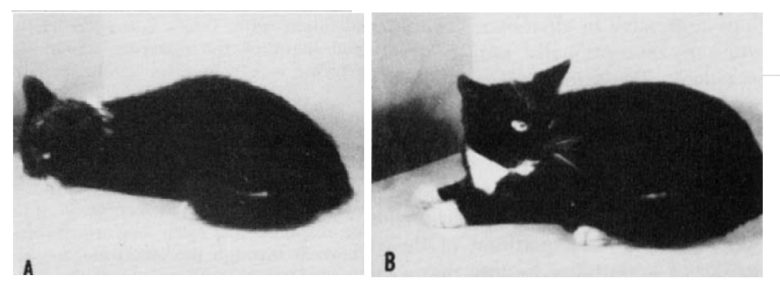

スウェーデンの研究者も、ネコの扁桃体の外側核の電気刺激で恐怖反応が誘発されることを示しました。(Ursin and Kaada 1960)

一方、恐怖を誘発した領域のより後方、より内側の領域の電気刺激では激怒反応が誘発されました。

恐怖反応において、弱い刺激では、ネコは舐めたり歩いたりといった自発的な行動を即座に停止しました (「注意」)。ネコは当惑して驚き、まるで何かが起きるかのように振る舞いました。

その後、ネコは頭と上半身を上げ、詮索的な様子で、素早い不安げな探るような動きを目と頭で示しました。

刺激の強度を強めると、探るような動きはより速くなり、ネコは怯えているように見えました。

瞳孔は大きく散大し、まるで得体の知れぬ脅威から逃げる準備をしているかのように、ネコは台の上で身じろぎして少し身を引きました (「すくみ」)。

ネコは落ち着かない様子で、最後には台から飛び降り、逃げ出して隠れました (「逃走」)。この逃走では、刺激装置から電極への配線は自動的に切断されました。

各々のネコは、刺激を受けるたびに自分専用の隠れ場所を探し出して選びました。

このような「注意」、次に「すくみ」、そして「逃走」という一連の行動変化は、恐怖反応の典型的な特徴でした。

内側扁桃体

スイスのチューリッヒ大学のロベルト・フンスペルガ博士は、ネコの扁桃体の内側領域の刺激で激怒反応が起きることを示しました。(de Molina and Hunsperger 1959)

この激怒反応を誘発した同一の領域から、ネコの逃走反応を誘発する地点がいくつかみつかりました。

主要な逃走反応は次のようなものでした。

刺激開始後、瞳孔は散大し、目はきょろきょろと動き、頭を振り向け、時折毛が逆立ち、突然ネコはテーブルから飛び降りました。

刺激を止めると、興奮は徐々に収まり、ネコは落ち着きを取り戻し、明らかにくつろいだ様子を見せました。

しかし、少数の例では、ネコは刺激が止まったときの姿勢を数秒、あるいは数分間も維持しました。

ネコは困惑した様子で、瞳孔は散大したままで、わずかな視覚刺激や手拍子にも無関心でした。

物悲しい、あるいは抗議するようなミャーという鳴きでこの状態が終了することもありました。刺激を止めた後、逃走が観察されることはほとんどありませんでした。

音響驚愕反応とは突然の大きな音に対する生体の反応で、恐怖によって増強することが知られています。(Davis 1984)

イェール大学の研究では、扁桃体の内側核の刺激でラットの音響驚愕反応が増強したことを示されました。これは電気刺激によってラットに恐怖が生じた結果と考えられます。(Rosen and Davis 1988)

実験では、扁桃体への電気刺激を加えた5ミリ秒後に音響刺激として白色雑音が続き、重心動揺計によってラットの驚愕反応の大きさが測定されました。

すると扁桃体のいくつかの領域の電気刺激によって、音響驚愕反応が54%~325%増加しました。

最も低い電流で効果がみられたのは扁桃体のすぐ内側にある領域で、次いで扁桃体の内側核が続きました。

海馬

スウェーデンの研究者は、ネコの海馬と海馬采・脳弓への電気刺激で恐怖反応が生じることを示しました。(Kaada et al. 1953)

海馬采・脳弓は、海馬からでて中隔野に至る神経繊維の束です。

刺激が始まるとすぐに、歩行や舐めるといった自発的な行動はすべて停止し、表情は「注意」や警戒に変化しました。

通常、ネコは頭と上半身をわずかに上げ、目が開き、瞳孔がゆっくりと散大し、耳がわずかにピンと立ち、目と頭を探索するように素早く動かしました。

刺激の強度を増すと、数匹のネコが刺激中に恐怖、怒り、または激怒の兆候を示しました。例えば、歯ぎしりをしながら唸ったり、引っ掻いたり、背中を反らせたりしました。

その反応は攻撃的というよりは防御的な性質を帯びていました。ネコは恐怖のあまり隅に引っ込んでしまうこともあり、観察者の手が近づくと例外的に攻撃しました。

その他の動物

ネコ以外の哺乳類でも、激怒と恐怖が地形的に近接した領域から誘発されることが示されています。

サル

視床下部

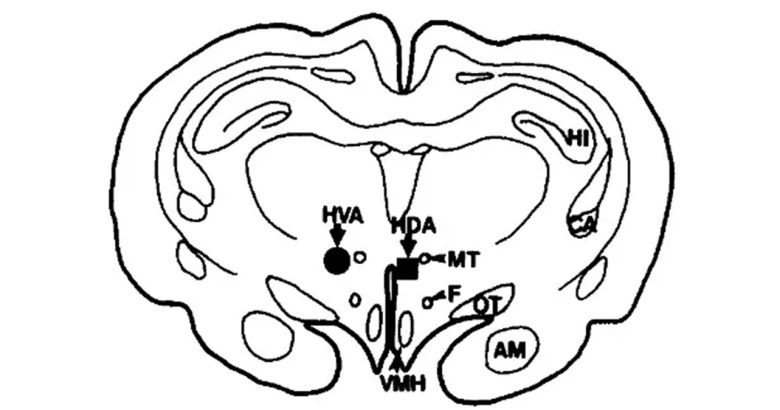

サルの視床下部を電気刺激すると攻撃と逃走反応の双方が誘発されることが示されています。(Lipp and Hunsperger 1978)

実験ではマーモセットが使われ、視床下部の中間部、特に腹内側核への電気刺激では攻撃反応が誘発され、視床下部の後部への刺激では逃走反応が誘発されました。

逃走反応は3つのパターンで発生し、サルは状況に応じてこれらのパターンを交互に実行しました。

- 「声による威嚇」:「ケケケ……」という鳴き声を連発する

- 「隠れる」:巣箱に入る

- 「潜伏する」:巣箱の中に留まる

水道周囲灰白質

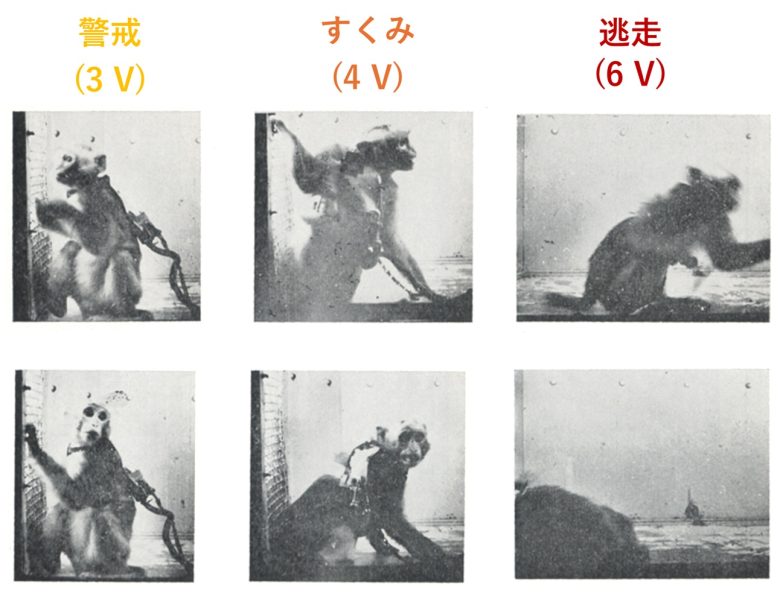

サルの水道周囲灰白質の電気刺激でも恐怖反応が生じることが示されています。(Segundo et al. 1955)

アカゲザルを使った実験では、警戒・すくみ・逃避という3種類の恐怖反応が、刺激強度に応じて段階的に誘発されました。

警戒反応では、サルは進行中の自発的な行動を止め、頭を上げ、耳を引っ込め、未知の脅威に即座に反応する準備をするかのように警戒状態になりました。

すくみ反応では、動物は防御や逃走の準備をするかのように、身をかがめました。

逃走反応では、サルは未知の迫りくる危険から逃れようとしているかのように、壇上を興奮して駆け回りました。

イヌ

視床下部

イヌの視床下部への電気刺激でも、激怒と恐怖という二種類の反応が誘発されることが観察されています。(Fonberg 1967)

この実験では2種類の反応は同一の領域から生じ、地形的に区別することはできませんでした。

恐怖と逃走反応では、イヌは叫び、クンクン鳴き、尻尾を下げて足を曲げて立つか、あるいは四方八方に動き回り、パニックに陥って逃げようとし、しばしば排便・排尿を行いました。

心拍数は上昇し、呼吸は速く浅くなりました。

異なる日に同一地点を刺激すると、同じ行動が再現されました。 これは変化なく、数週間または数か月間にわたって確認することができました。

ウサギ

視床下部

ウサギの視床下部の電気刺激で、警戒反応と防御反応という2種類の反応が誘発されることが示されています。(Duan et al. 1996)

警戒反応は視床下部の背内側部から得られ、防御反応は外側視床下部から得られました。

警戒反応は、一時的な不動、頭部の震え、うずくまりによって特徴付けられました。

防御反応は、興奮した走りと後肢の踏みつけによって特徴付けられ、走る量は刺激の強さに比例しました。

両方の反応において、瞳孔散大と眼球突出が観察されました。

扁桃体

ウサギの扁桃体の中心核の電気刺激で恐怖反応が誘発されることが示されています。(APPLEGATE et al. 1983)

刺激により、進行中の行動は即座に停止し、瞳孔散大、徐脈、呼吸変化がみられました。

この行動停止に先立って、しばしば運動方向からの逃避反応がみられました。

より強い刺激では、逃走とみられる激しい走りが即座に誘発され、その後、一連の後肢の踏みつけが続きました。

刺激後に観察された反応パターンは、自然の脅威に対する反応と類似していました。

鳥類

視床下部

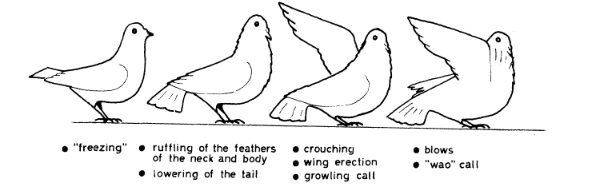

ハトの視床下部の刺激でも、防御反応と逃走反応という2種類の反応が誘発されることが確認されています。 (Åkerman 1966)

防御反応は視床下部の内側領域から得られ、逃走反応は視床下部の外側領域から得られました。

逃走反応では、刺激が始まると、たとえ電流の強さが弱くても、ハトはすぐに逃げようとしたり、飛び去ろうとしました。

この積極的な回避行動に先立って、両側を素早くちらりと見回し、身をかがめて身をすくめました。

防衛反応では、羽毛は逆立ち、尾は下げられました。同時に、鳥は少し身をかがめ、危険が迫ってきた反対側の翼を立て、唸るような「警戒」の鳴き声を上げました。

最初は危険が迫ってきた側の翼で、その後は両翼で、強力な打撃が繰り出されることもありました。

打撃と同時に、嘴で敵に向かって素早く切りつける動きも見られました。攻撃には、しばしば「ワオ」のように聞こえるより短くて強い発声が伴いました。

脳幹

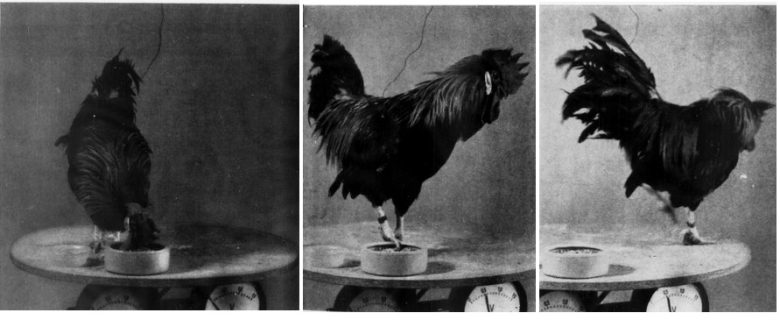

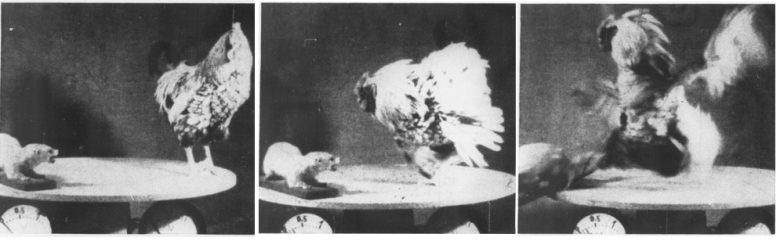

ニワトリの脳幹への電気刺激でも、攻撃反応と逃走反応という2種類の反応が誘発されることが示されています。(von Holst and von Saint Paul 1962)

逃走反応では、刺激前は雄鶏は落ち着いて餌を食べていました。

刺激中、雄鶏は遠くから近づいてくる存在しない物体をじっと見つめていました。刺激の強さと持続時間が増すにつれて、物体は近づいてくるようでした。

ついに雄鶏は恐怖に駆られて飛び退きました。刺激を繰り返し与えると、恐ろしい物体は常に同じ方向からやってくるように見えました。

攻撃反応では、刺激前は雄鶏はぬいぐるみの捕食動物を無視していました。

刺激が与えられると、雄鶏はぬいぐるみの動物に襲い掛かり、蹴りを飛ばしながら激しく攻撃しました。

自然の敵がいない場合、そして刺激が長時間続く場合、雄鶏の友人である飼育者への攻撃が誘発されました。

雄鶏は飼育者の手よりも顔を攻撃の対象とすることを好みました。